如果是牛市,我们处于什么阶段,又该如何应对?

一、行情带来的“纠结”

2024年9月24日以来,国内股市总体保持着震荡上行态势。今年自4月8日以来,股市经受住了“对等关税”的冲击,呈现出韧性增强,预期改善,回稳向好的态势。部分指数已经创了年内新高,恒生指数则更为强势,突破了9·24的高点。

市场的强势让投资者思考“牛市是不是真的来了”。投资者当前比较纠结,一方面受过去三年熊市的困扰,对牛市的发展心存芥蒂,始终担心是不是“真牛市”;另一方面,也担心,万一真的是牛市,又害怕踏空。

投资者的这种纠结和疑虑也恰恰说明,当前的市场尚未疯狂。正如著名逆向投资大师邓普顿所言, “牛市在悲观中诞生,在怀疑中成长,在乐观中成熟,在兴奋中死亡。”当市场总体还是存疑的时候,可能牛市还将成长。按照他的划分,可能当前市场进入第二阶段了。

霍华德·马克斯综合基本面和情绪角度对牛市进行了大致的划分,分为绝望孕育阶段(启动期),基本面和情绪修复阶段(主升期)、乐观情绪主导阶段(扩散期)和牛市结束阶段。

第一阶段,启动期,绝望中孕育机会

特征:市场经历下跌或崩盘后,投资者情绪极度低落,仅少数洞察力强的人能预见未来改善可能,券商板块往往率先启动驱动因素:资产价格被严重低估,优质标的遭错杀,但此时已隐含反转动能

第二阶段,主升期,基本面与情绪修复

特征:经济数据和企业盈利逐步改善,市场信心重建,股票市场逐步摆脱低估区间驱动因素:央行释放流动性、成长股领涨,周期类资产(如工业、消费)估值修复

第三阶段,扩散期,乐观情绪主导

特征:投资者风险偏好显著上升,出现“这次不同”的论调,IPO加速

风险信号:周期股、消费股估值扩张,全市场几乎所有板块都轮涨了一遍,估值水平普遍到了历史极值位置

第四阶段:牛市结束期,市场急剧下行

特征:融资交易额占比到达历史极值位置;市场经历过短暂冲顶之后,快速下跌

二、A股历史上的牛市

尽管邓普顿和马克斯的观点给了我们很好的启发,但我们依然需要回到历史细节中去,复盘A股历史上的牛市,以及牛熊切换的特点。以史为镜,让我们更好的把握此轮行情的所处阶段。

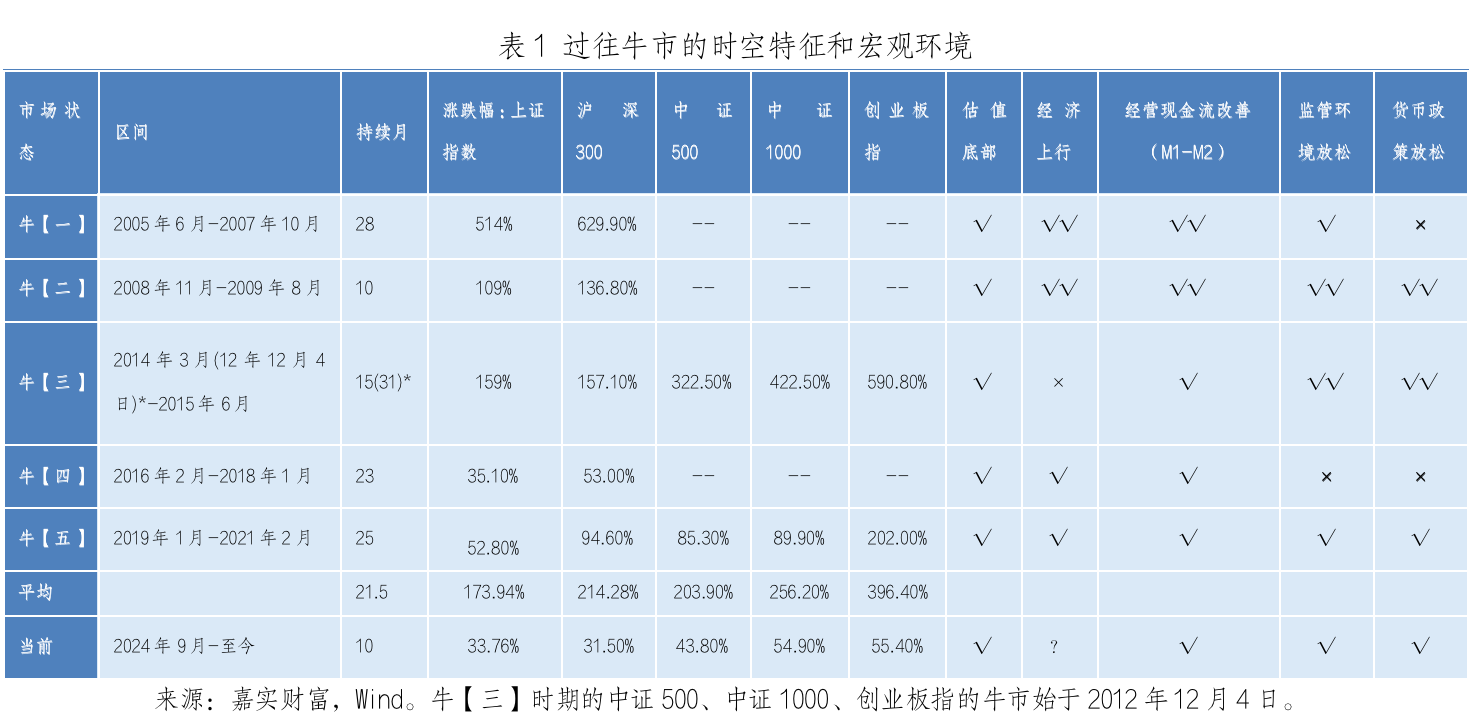

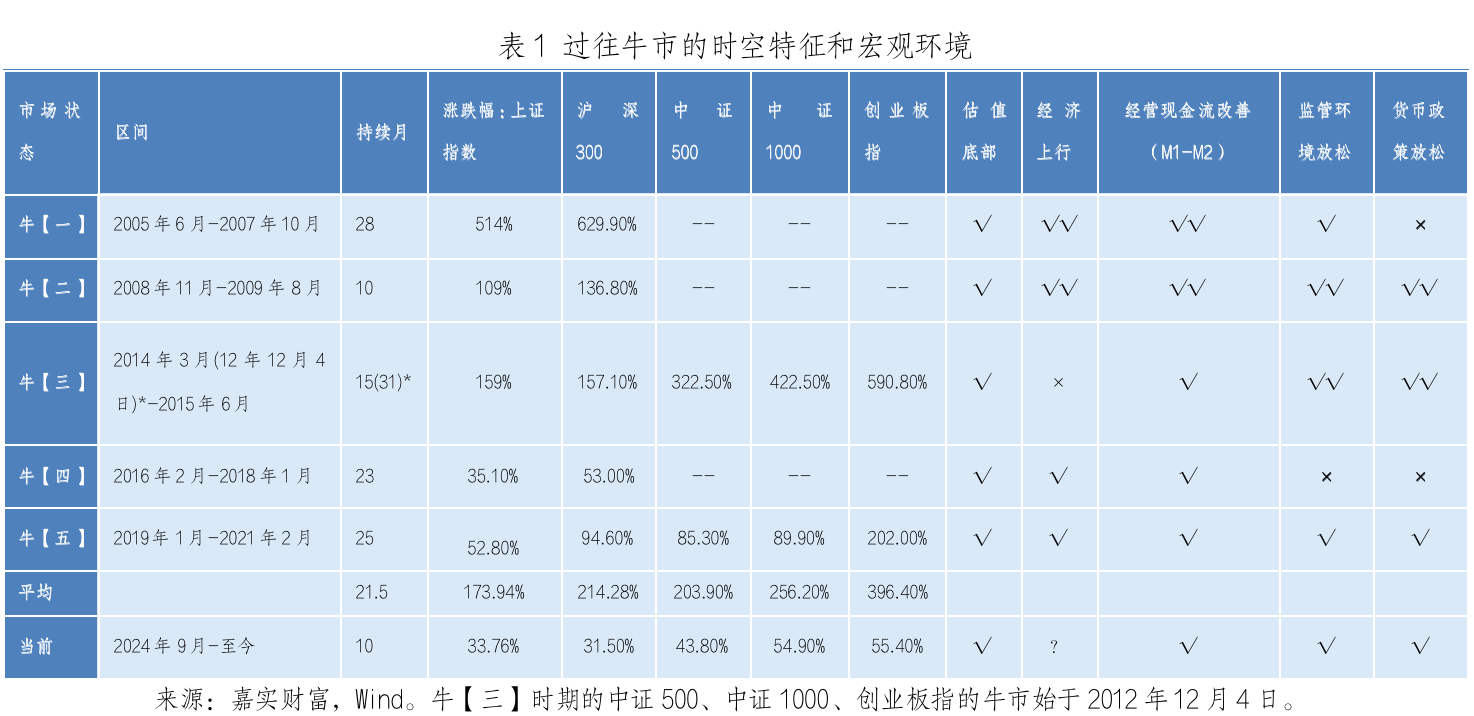

表1整理了2000年以来,A股历次牛市的时空特征和经济政策环境。

从时空特征的角度,过去牛市平均持续时间是21个月,当前行情已经运行了10个月,从空间角度,我们参考最近的一次牛市(2019-2021年),当前指数涨幅或许连一半不到。

从经济政策环境来看,牛市无一例外始于熊市末期,即估值底部,都经历了M1-M2剪刀差的改善,监管环境的放松和货币政策的放松。经济上行的必要性在2014-2015年的牛市中出现了例外。当时从总量经济的角度,经济仍处于下行状态,物价低迷,但如果拆开来看,部分指标已经触底回升,包括M1-M2的增速差,以及房价(2014年12月已经触底)和创业板指的盈利增速。

从经济环境角度来看,M1-M2增速差是非常关键的指标。历次牛市都出现了M1-M2增速差回升的特征。M1是企业活期存款(2025年增加了个人活期存款)和现金,M2是M1基础上加上定期存款。M2反映的是经济体的货币总量,接近货币总供给层面,M1衡量的是高流动性货币需求的增长情况。M1-M2增速差回升可以认为,经济层面的活跃度在改善。本轮增速差回升始于2024年10月,一揽子增量政策出台之后1个月。

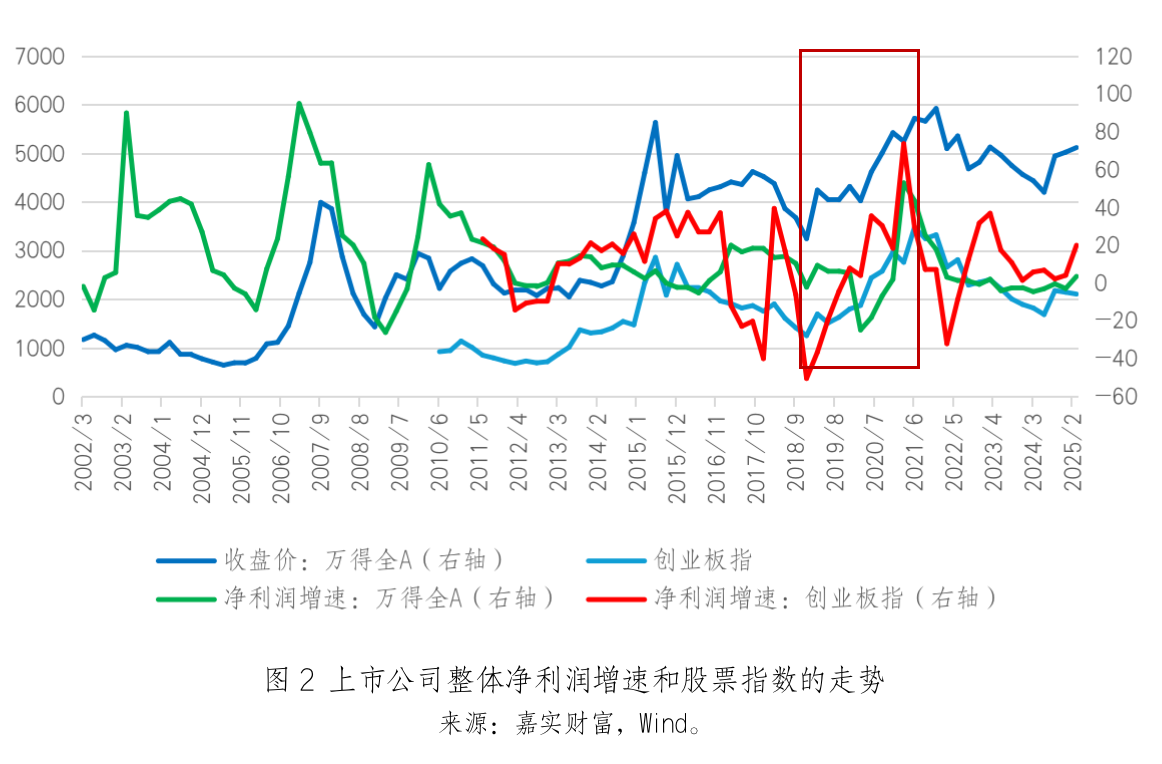

从企业盈利增速的角度,多数牛市都会伴随着企业盈利增速回升。2014-2015年从上市公司整体利润增速来看似乎和股票指数的走势不同步,但是14-15年创业板指的净利润增速是回升的。从市场牛市见顶的节点来看,基本和净利润增速下滑同步。

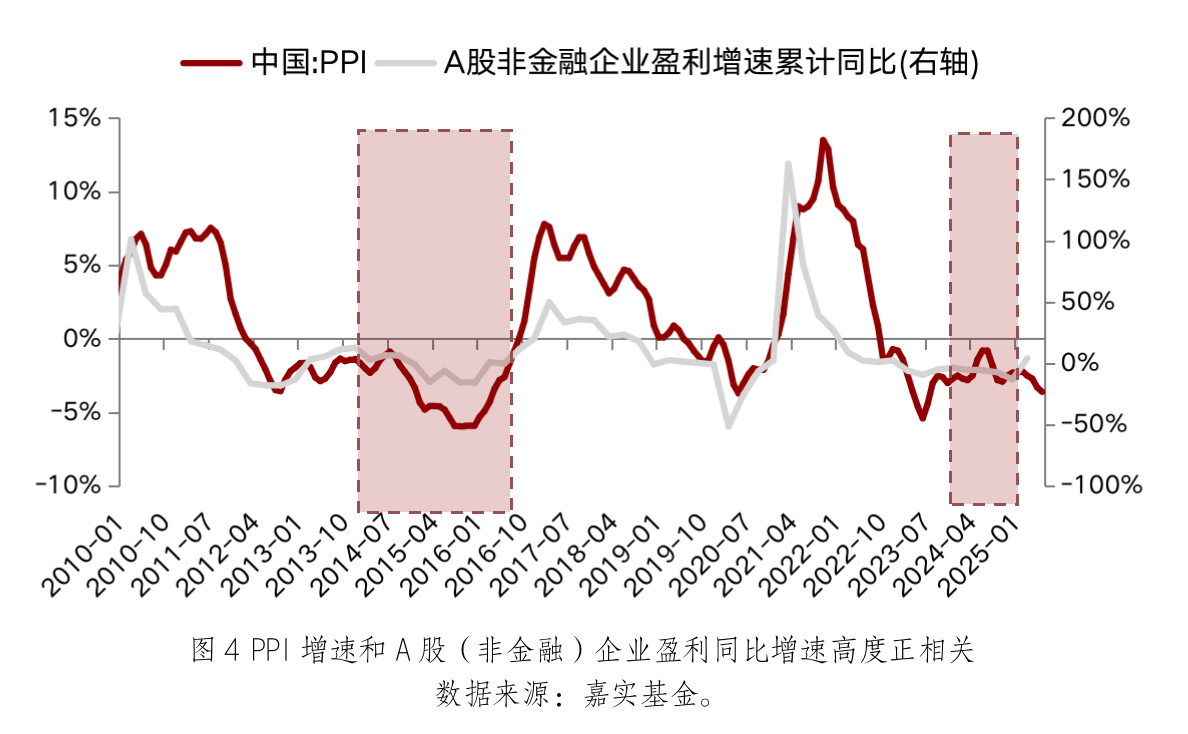

当前,A股上市公司整体盈利增速刚转正,但非金融企业盈利增速依然为负。展望未来,A股上市公司(非金融)企业盈利增速的转正只是时间问题。一方面,该指标已经连续下行了14个季度,本身已经创了历史纪录,处于历史极值位置。另一方面,我们看到反“内卷”政策将直接提振PPI,改善企业盈利。

2025年7月1日以来,中央财经委提出要“纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出”。治理“内卷”,治理低价无序竞争的政策将逐步出台。

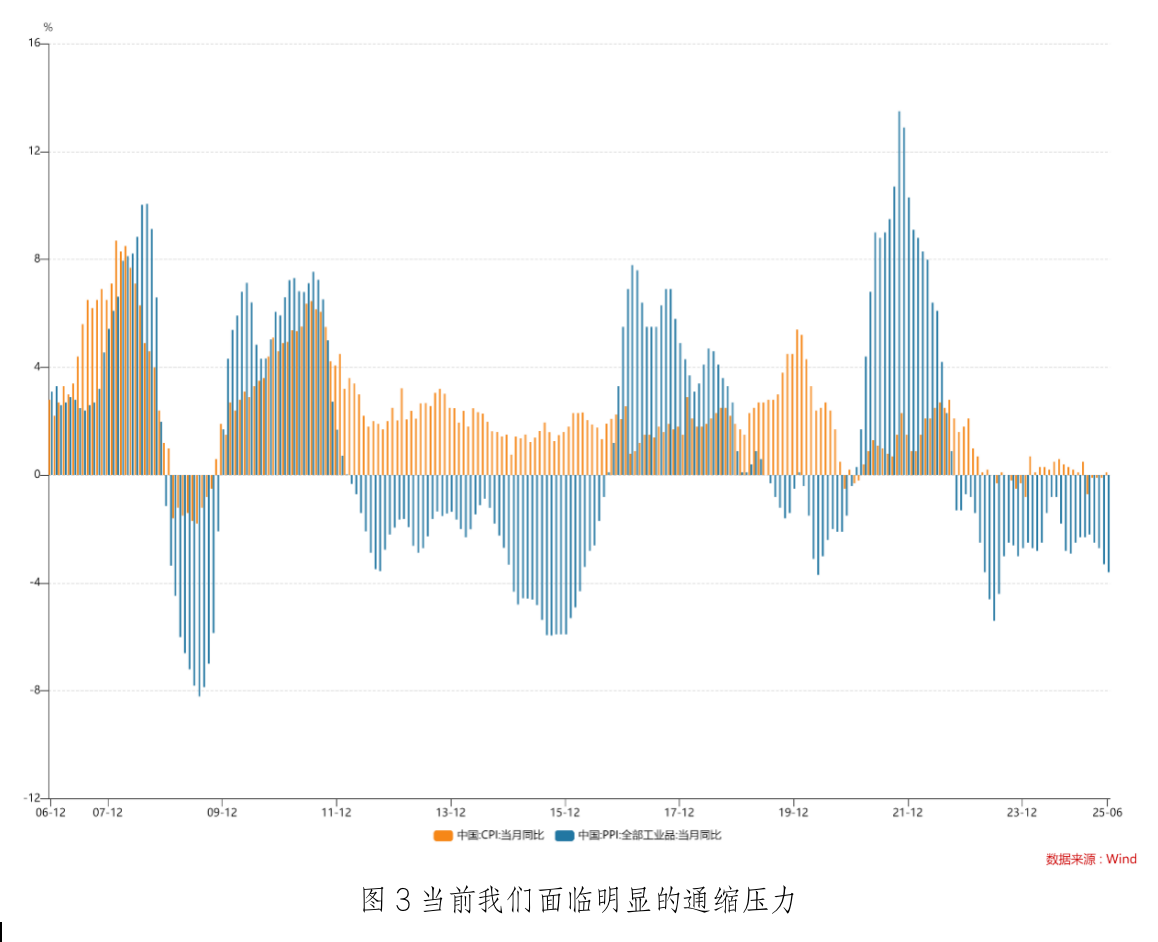

国内持续面临通缩压力是此次反“内卷”政策出台的重要宏观背景。当前,我国PPI持续了33个月负增长,GDP平减指数持续了9个季度的负增长。这背后既有地产收缩带来的有效需求不足的因素,也有部分行业在多方面因素推动下的产能过度扩张的因素。

因此,可以预期,治理“内卷”的相关政策出台,尤其是那些售价低于成本价的行业可能会被重点治理。相关行业的价格有望触底回升,从而推动PPI回升和上市公司企业盈利增速回升。

复盘2015年底开启的“供给侧改革”,PPI在持续了54个月负增长之后,经历1年左右的时间后重新转正,同时企业盈利增速也同步转正。

结合霍华德·马克斯的牛市四阶段理论来看,进入第二阶段,企业盈利增速开始逐步修复。这可能正是我们当前所处的位置。

接下来,我们再看,牛市是怎么见顶的。这是我们跟踪牛市发展过程的重要风险指标的来源。

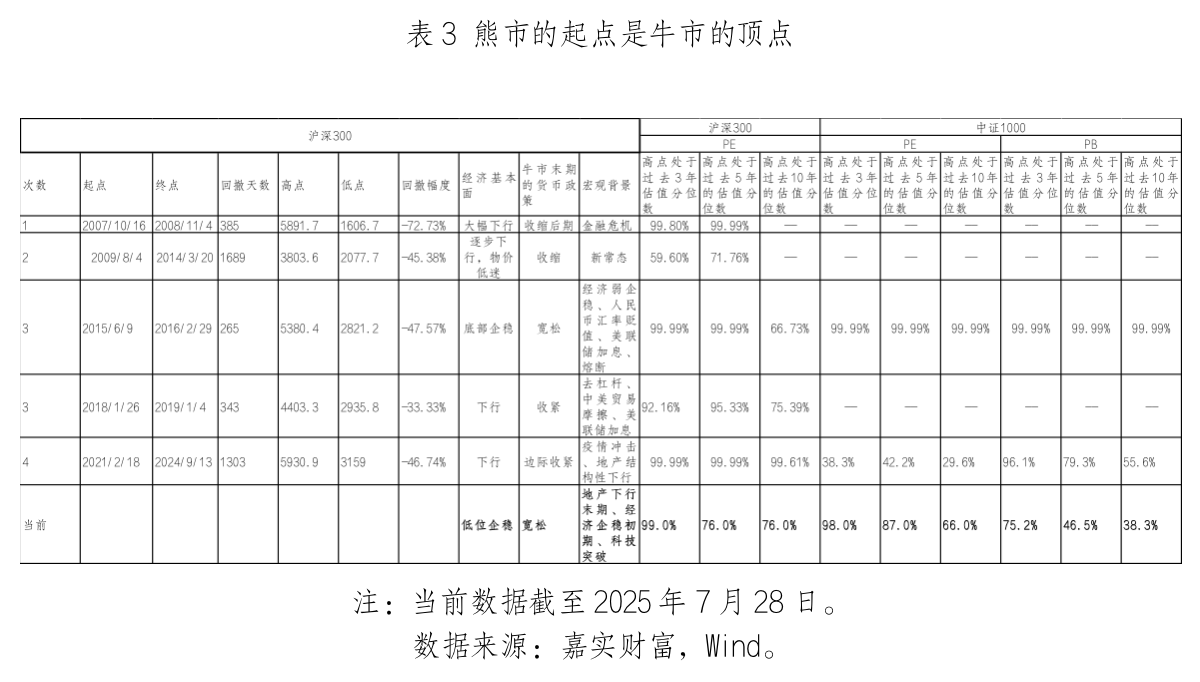

表3汇总了历次熊市的基本特征,尤其注意的是熊市初期,也就是牛市末期的估值水平以及经济、政策环境。可以看到,所有熊市要么面临估值泡沫,要么面临经济下行风险,要么面临政策收紧。

这启发我们,对于A股牛市前景,我们需要高度关注三大风险:估值过高、经济下行、政策收紧。

目前,这三条,都不显著成立。从估值角度,沪深300的过去5年估值分位数,过去10年分位数离估值泡沫还有距离,中小盘风格的中证1000指数的PB分位数离前两次估值泡沫牛市距离尚远。从经济、政策角度,则更加不明显。经济处于触底企稳阶段,政策依然处于宽松周期。

关于这轮行情的位置,我们尝试做一个小结:

从情绪周期来看,虽有已经出现了极度乐观的观点,但这些观点主要来自少数券商,并未形成广泛共识。大部分投资者还对当前牛市存在疑虑,不乏质疑的声音,参考霍华德·马科斯,以及邓普顿等人的理论,此轮牛市可能处于第二阶段,即质疑期;

从时空周期来看,牛市的持续时间刚接近过半,涨幅接近一半,可能还有时间和空间;

从估值周期来看,估值修复阶段已经基本完成,总体估值水平当前还处于中性偏高位置,大概率尚未到极值位置;

从基本面来看,当前还处于盈利周期转正的前夜,转正的时间大约需要1年左右的时间。

因此综合情绪、时空特征,估值以及基本面来看,如果是一轮牛市,大约还刚过第一阶段,估值修复阶段已经结束,后续有望进入盈利修复阶段,情绪也有望从“质疑期”转入“乐观期”。

三、我们该如何应对

综合上述分析,结合过去牛市的环境分析,这一轮行情具备发展为慢牛的诸多条件。

估值位置。行情始于估值底部

货币等政策环境明显转向宽松。本轮行情的背后出现了一个新的特点,那就是政府对资本市场制度的改革在明显加速。相关改革改善了股市的资金生态,约束了上市公司的减持行为,鼓励分红回购,建立了保险资金等长期资金入市的机制,约束了公募基金追涨杀跌的行为

经济增长有触底回升预期。稳楼市,提振消费,支持民营经济发展,治理“内卷”,发放生育补贴等政策对稳定经济,推动企业盈利筑底回升有积极作用;DeepSeek等科技突破也提振投资者信心

经贸摩擦的不确定性也呈现下降态势

M1-M2增速差已经明显回升

如果后续地缘博弈相对平和,反内卷政策能够推动PPI转正,那么我们可以预期,此轮行情有望从第一阶段进入第二阶段,当前处于转换期,后续市场依然有望震荡上行。

作为投资者我们应该如何应对呢?

我们既不能辜负一次牛市,也要防范牛市最终发展不及预期的风险。

既然有可能是牛市,坚持合理仓位配置和A股、港股相关的股票多头策略,包括主观选股、量化指增是应有之义。

牛市也有颠簸,牛市也有风险,尤其是牛转熊的风险。择时是极不靠谱的。我们如何来做好牛市过程中的风险管理呢?

坚持纪律动态再平衡是非常有必要的,既有助于降低畏高情绪对投资心理的冲击,又能够保持合理仓位守在牛市中。

结合过去几年国内投资者的现实情况,站在新的牛市周期中,做好纪律动平衡可以往两个方向着手。

(1)首先,曾经投资的大量公募基金、私募基金可能陆续回本了。这意味着投资者着手做动平衡的时机出现了。在上一轮牛市中,投资者在配置股票基金上是交了学费的,有超配的,也有简单依靠业绩配置的,还有完全依靠自己的行业观点配置的(配置了大量新能源基金、食品饮料基金)。这些都是可以借助本次市场上涨做出调整的。

对于超配的部分,合理分批减持,把股票类资产的配置比例控制在匹配自身需求的位置即可;

对于简单依靠业绩配置的基金,依靠专业投顾,重新审视基金的长期前景,优胜劣汰,去粗取精;

对于过去依靠自己观点配置的基金,重新审视这些观点是否依然成立。我们一般建议投资者不要轻易配置行业基金,除非有专业投顾的帮助。

(2)对于配置的部分优质基金,也有积累了丰厚回报的情况。比如过去两年配置了量化指增的投资者,大部分还是享受到了本轮行情的果实。此时怎么办,很简单。把盈利赎回,落袋一部分,保留本金继续参与市场。

在牛市中,需要防范,整体账户的配置结构严重倾斜到股票多头上面的风险。大部分投资者不具备监测牛转熊的能力,很可能也不具备及时调整账户的空间和时间。因此,从长远来看,无论牛熊,从账户思维出发,构建一个攻守兼备,行稳致远的账户配置始终是我们应当坚守的原则。在配置股票策略的同时,我们的账户里面始终应有满足自身生息需求、保险保障需求的策略和金融工具。

重要声明:本文中的信息或所表述的观点并不构成对任何人的投资建议,也没有考虑到接收人特殊的投资目标、财务状况或需求,不应被作为投资决策的依据。载于本文的数据、信息源于市场公开信息或其他本公司认为可信赖的来源,但本公司并不就其准确性或完整性作出明确或隐含的声明或保证。本文转载的第三方报告或资料、信息等,转载内容仅代表该第三方观点,并不代表本公司的立场。本公司不保证本文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告。文中涉及客户需求财富规划示例,提及的增值、生息、保障等仅为基于客户需求进行的概念分类,并非根据风险等级对产品/服务进行划分。分类仅供参考,不同的分类方法得出的结果可能存在差异。不构成任何产品或服务的宣传推介,不构成具体投资建议,亦不代表我司销售范围。市场有风险,投资需谨慎。本公司不保证投资者一定盈利,也不保证最低收益或本金不受损失。投资者应充分考虑其风险承受能力、风险识别能力,谨慎投资.