人民币美元汇率2025年上半年走势分析及下半年展望

今年以来,随着美国对等关税的贸易政策等宏观事件波澜壮阔的演绎,人民币美元汇率的走势也远远超出了年初市场的主流判断,未来人民币汇率的方向和走势格外引人注目。本期专题,嘉实财富全球资产配置总监王智强博士将和大家一起对上半年的人民币汇率走势进行复盘和回顾。同时,通过分析驱动人民币美元汇率走势的五大核心因素,对下半年及未来人民币美元汇率将会如何演绎进行展望。

一、人民币美元汇率的2025年上半年走势超出市场预期

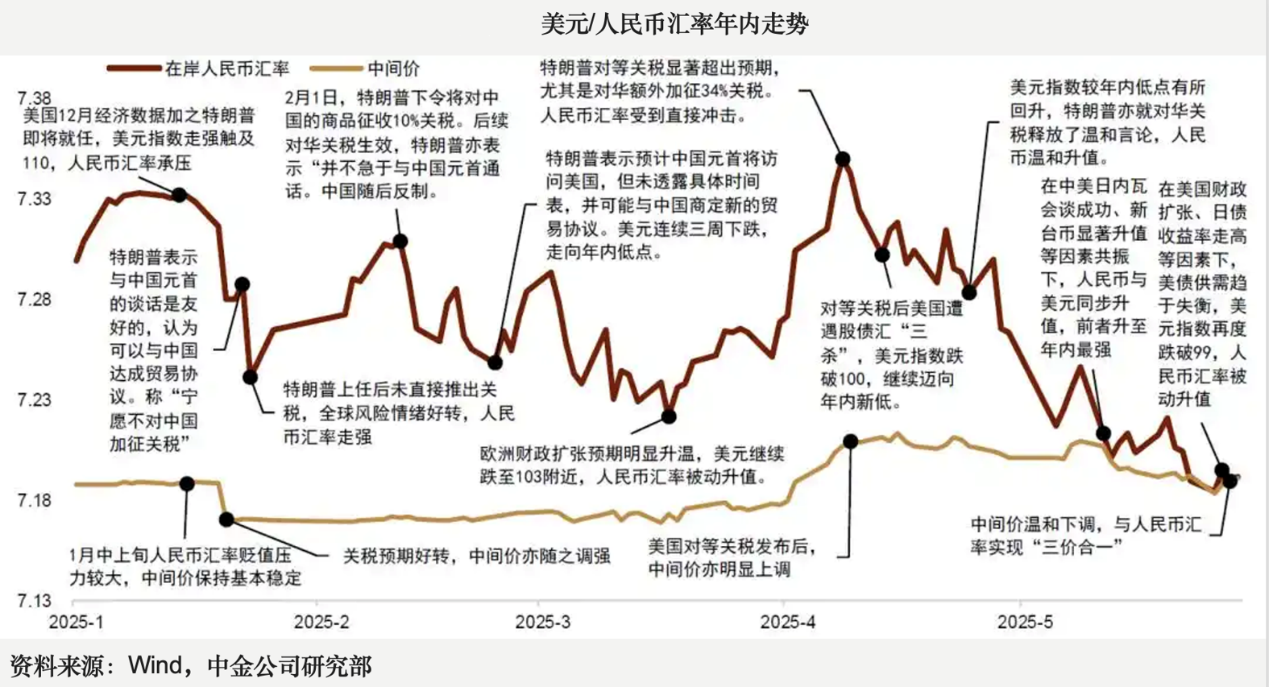

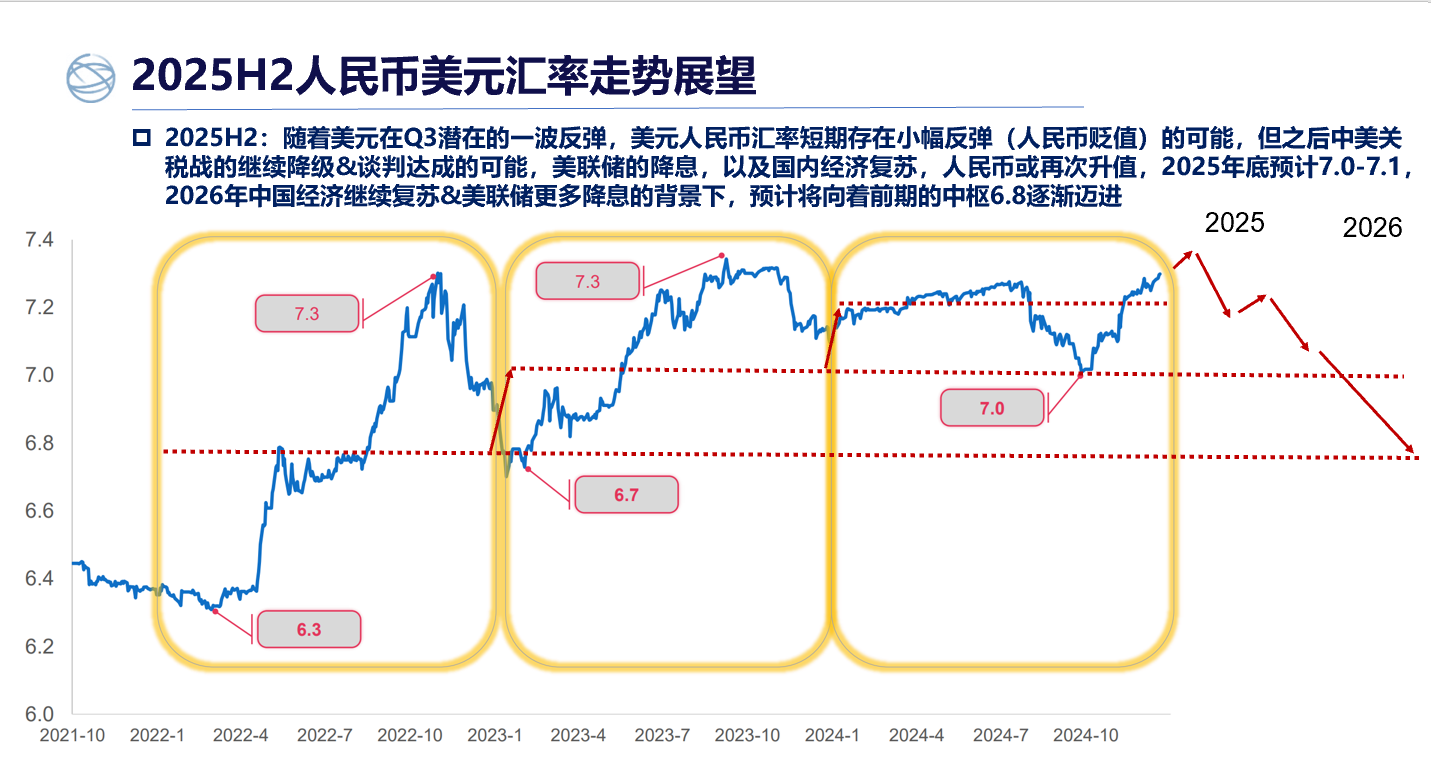

2025年初,市场对于人民币美元的汇率走势的判断普遍倾向于人民币汇率在双向波动的基础上小幅贬值,其分析的基础逻辑是——过去几年,人民币美元汇率呈现中枢抬升而波动下降的特征:2022年波动范围大致在6.3-7.3,中枢在6.8;2023年波动范围大致在6.7-7.3,中枢在7.0;2024年波动范围大致在7.0-7.4,中枢在7.2;沿着这个思路外推,以及对关税战可能带来的人民币贬值压力等因素综合判断,市场普遍认为2025年的人民币美元汇率的中枢将进一步抬升至7.3-7.4,全年的波动范围可能在7.1-7.6。但实际上,上半年走下来,人民币汇率的走势还是非常超出市场的预期。如下图所示,年初特朗普正式任职之前,市场已经开始担忧关税战的问题,美元走强,人民币美元在岸汇率也升高至7.3以上,之后随着特朗普声称“宁愿不对中国加征关税”等言论的影响,人民币汇率走强,其后市场开始震荡,直到4月初的对等关税正式揭开面纱,全球市场震惊,尤其是中美之间经历了双边的关税不断升级的过程,同期人民币汇率再次走弱突破7.3的水平,而再之后美国例外论崩塌,对于美元的信任也随之走弱,美国一度出现罕见的“股债汇三杀”的局面,美元及美元资产遭到抛售,随着美元指数的大幅贬值,人民币汇率也随之走向,在岸汇率价格逐渐向人民币美元汇率的中间价趋近,来到7.2以内的位置。

二、人民币美元汇率的五大核心驱动因素及2025年至今的实际影响

从理论上说,人民币美元汇率由多方面因素驱动,以下五大因素通常可以认为是决定人民币美元汇率的最重要的几个方面:

(1)美元指数;

(2)美中利差;

(3)市场供需;

(4)央行政策;

(5)市场预期。

上述五个因素在上半年,从不同维度对人民币美元的汇率施加了影响:

首先,美元指数本身在上半年有超过10%的大幅贬值,也是超过半个世纪以来最差的上半年开局。具体来说,在美联储独立性受到威胁之际,美元指数延续第一季度的弱势行情,6月30日(第二季度最后一个交易日),美元指数跌破97关口,为连续第六个月收跌,美元指数上半年累计下跌10.8%,创上世纪70年代以来最差开局。美元指数历史上对人民币美元汇率有超过60%的解释力,美元大幅贬值之际,驱动人民币汇率走强。

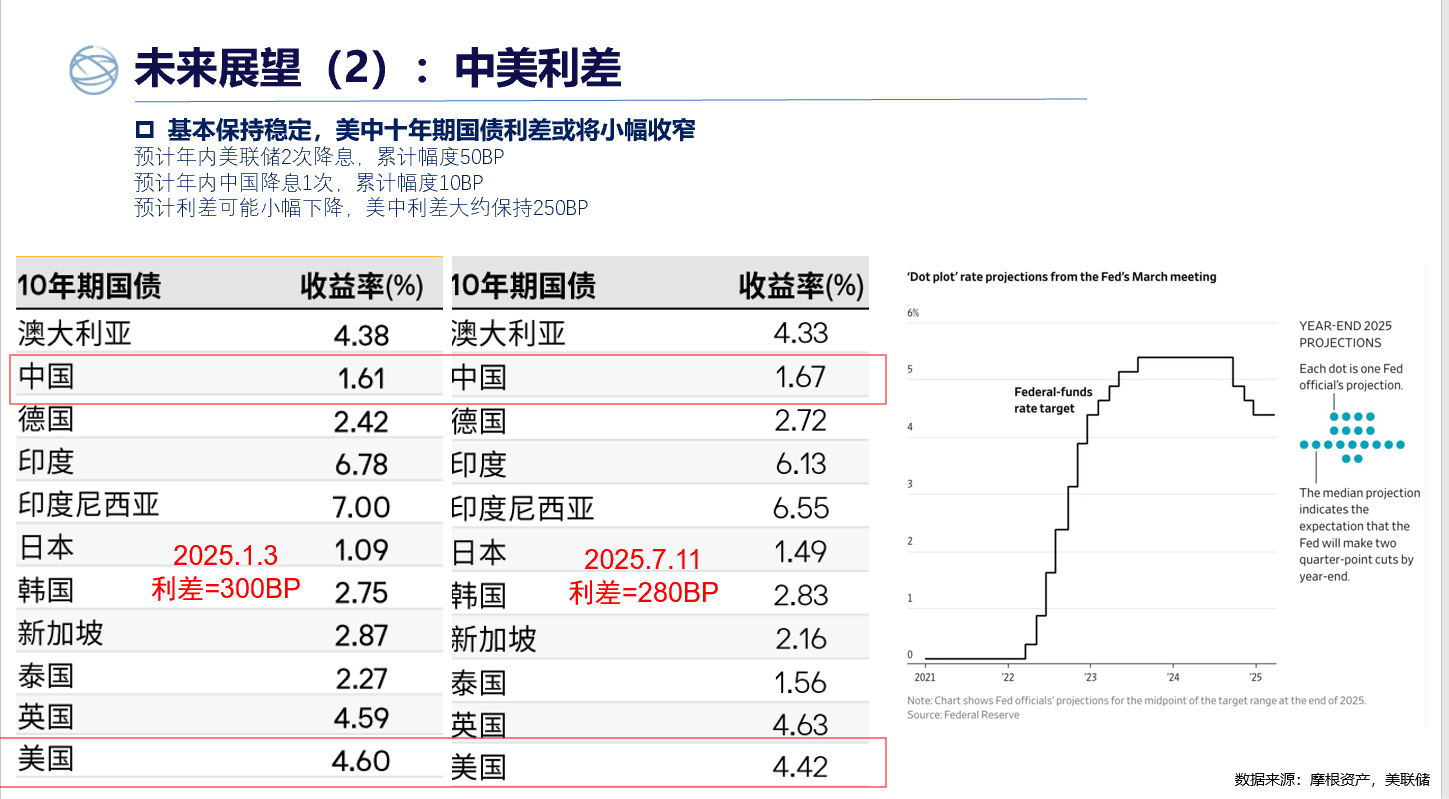

第二个因素是美中的利差,这个因素在上半年保持了基本的稳定,1月初美中十年期国债的利差维持在约300BP,而到了最近这个利差维持在280BP附近,变化幅度不大。

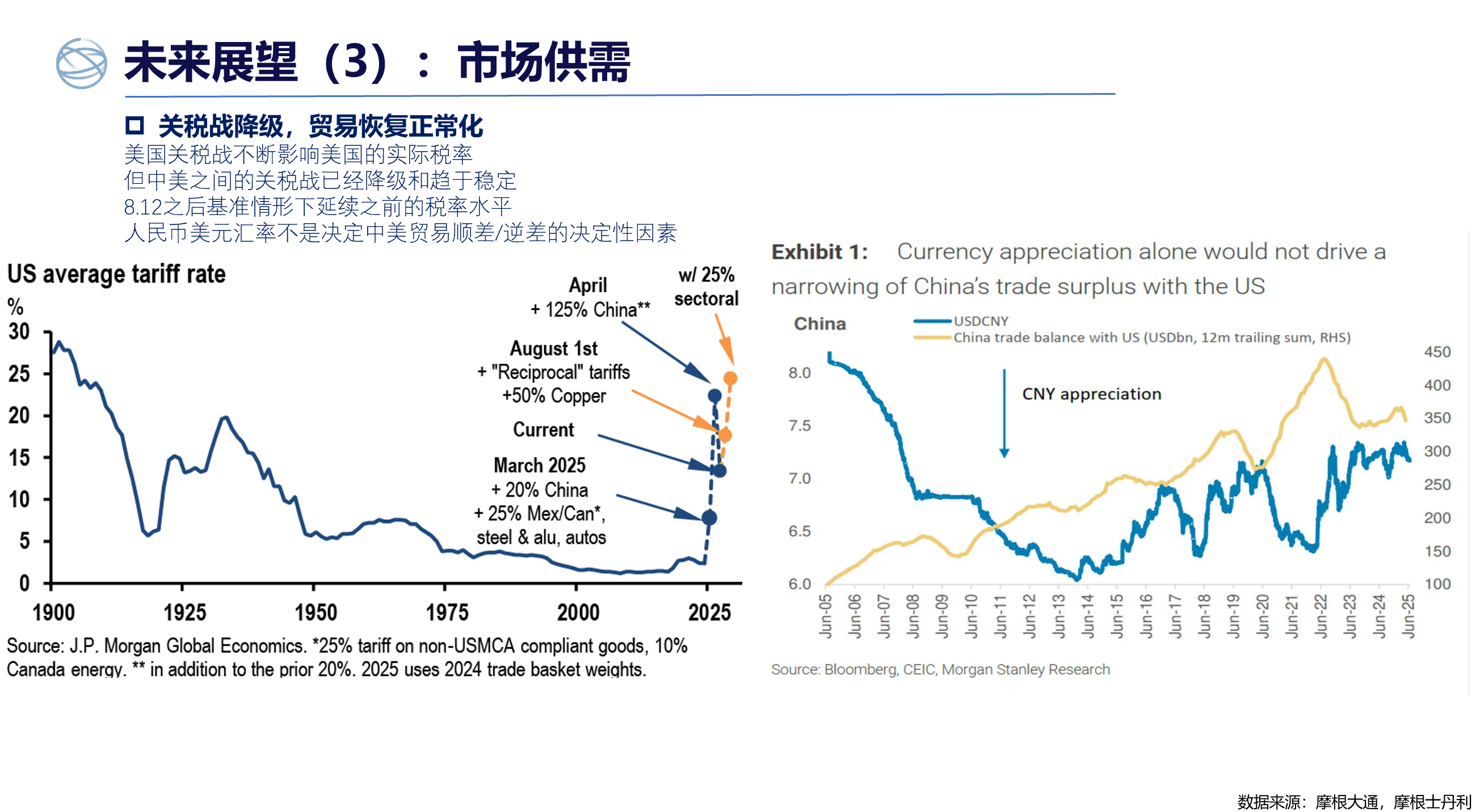

第三个因素是市场供需,在上半年其实这个因素特别难以去判断,因为关税战的不断变化,导致了国际出口贸易行为的扭曲,抢出口等行为导致结售汇的波动。

第四个因素方面,央行的汇率政策其实是保持稳定性,人民币美元汇率的中间价持续稳定在7.15到7.20之间,引导人民币汇率持稳。

最后一个因素是市场参与方的预期,对于人民币美元汇率的预期,从年初判断人民币贬值,逐渐转向了预期人民币汇率升值的方向。

三、未来人民币美元汇率走势分析与展望

来到下半年,我们该如何去判断未来的人民币美元汇率的走势和方向呢?我们依旧沿着上文中的五大驱动因素去逐一展开分析。

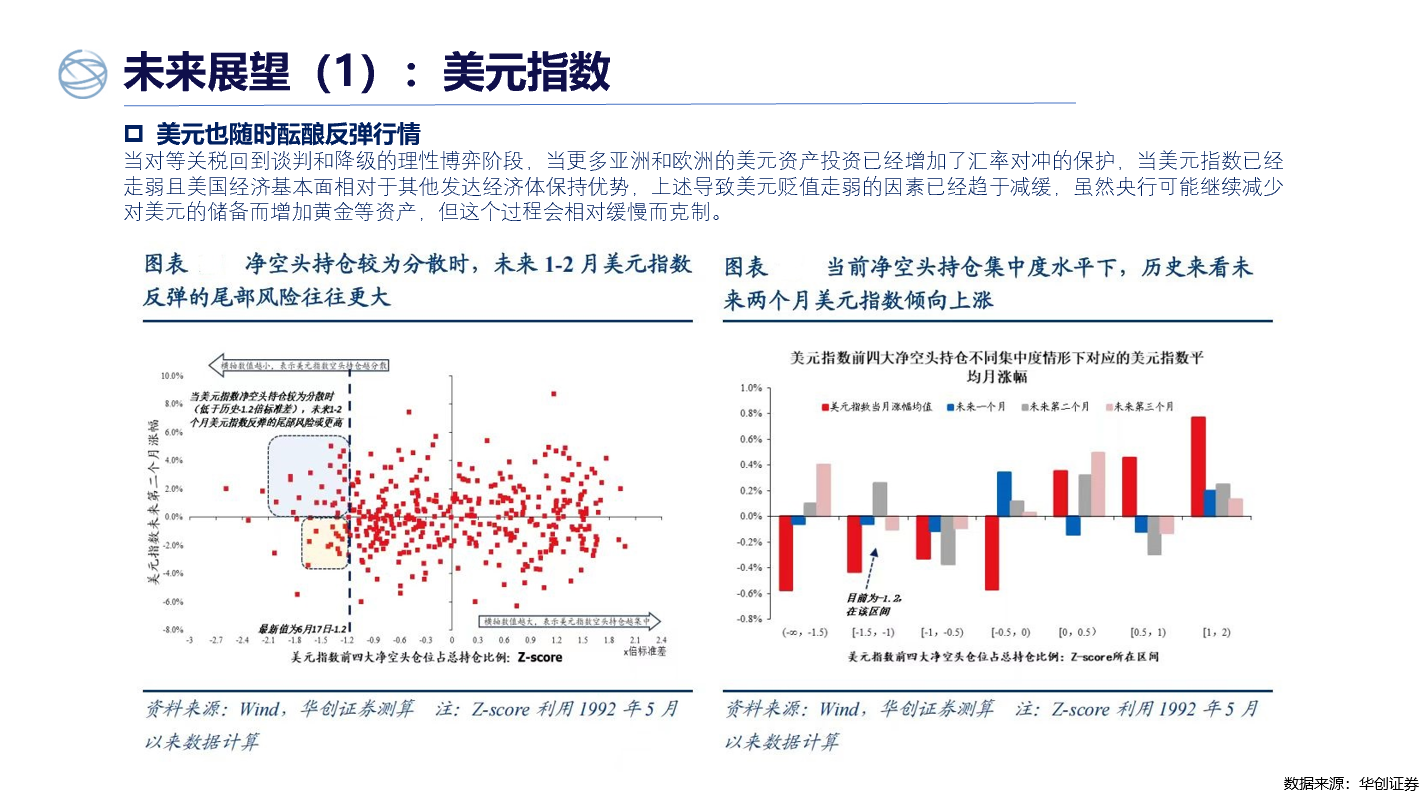

首先来看美元指数本身。我们认为美元指数未来是一个先短期反弹,随后再继续走弱的一个路径演绎。

从中期看,随着亚洲及欧洲等机构逐渐增加美元资产的汇率对冲敞口,以及央行外汇储备减少美元配置比例、增加其他币种及黄金的比例,加上美联储在秋季可能再次启动降息等,美元指数有望在当前的基础上进一步贬值约5%。

但与此同时,虽然美元可能在一个中期仍然面临着一定的压力,但是在短期其实有可能正在酝酿小幅的反弹。当对等关税回到谈判和降级的理性博弈阶段,当更多亚洲和欧洲的美元资产投资已经增加了汇率对冲的保护,当美元指数已经走弱且美国经济基本面相对于其他发达经济体保持优势,上述导致美元贬值走弱的因素已经趋于减缓。

因此,美元指数的因素可能导致人民币汇率继续存在升值的压力。

然后看美中利差。我们认为美国跟中国的十年期国债利差在年内可能进一步的下降,但是幅度有限。我们判断到年底,预计美中利差大概会维持在大概250个BP。

如下图所示,美联储点阵图显示,美联储可能在年内进行约2次的降息,政策利率50BP的降息可能导致十年期美债同样约40-50BP的利率下降,而中国在下半年同样可能有1次降息,幅度可能是10BP,基于上述的逻辑,美中利差可能在年底收窄至250BP(对应美国十年期国债利率约4.0%,中国十年期国债利率约1.5%)。

因此,美中利差小幅的收窄对人民币汇率的影响依然相对有限,方向上对人民币汇率升值有边际上的小幅助益。

第三点就是市场的供需,其实这受到了很多方面的影响,目前中美之间关税战降级是一个比较明显的趋势,我们判断美国对中国的关税税率可能即使在8月12日之后也至少能继续维持当前的税率,而随着中美的谈判进展,芬太尼关税也存在降低甚至取消的可能性。我们认为整个市场上贸易端的结售汇行为会逐渐恢复到一个正常的水平。此外,随着人民币汇率的稳定和升值趋势,过去几年积累的结汇需求可能在未来某个时间段逐渐释放,我们判断市场供需方面的因素将驱动人民币美元汇率升值。

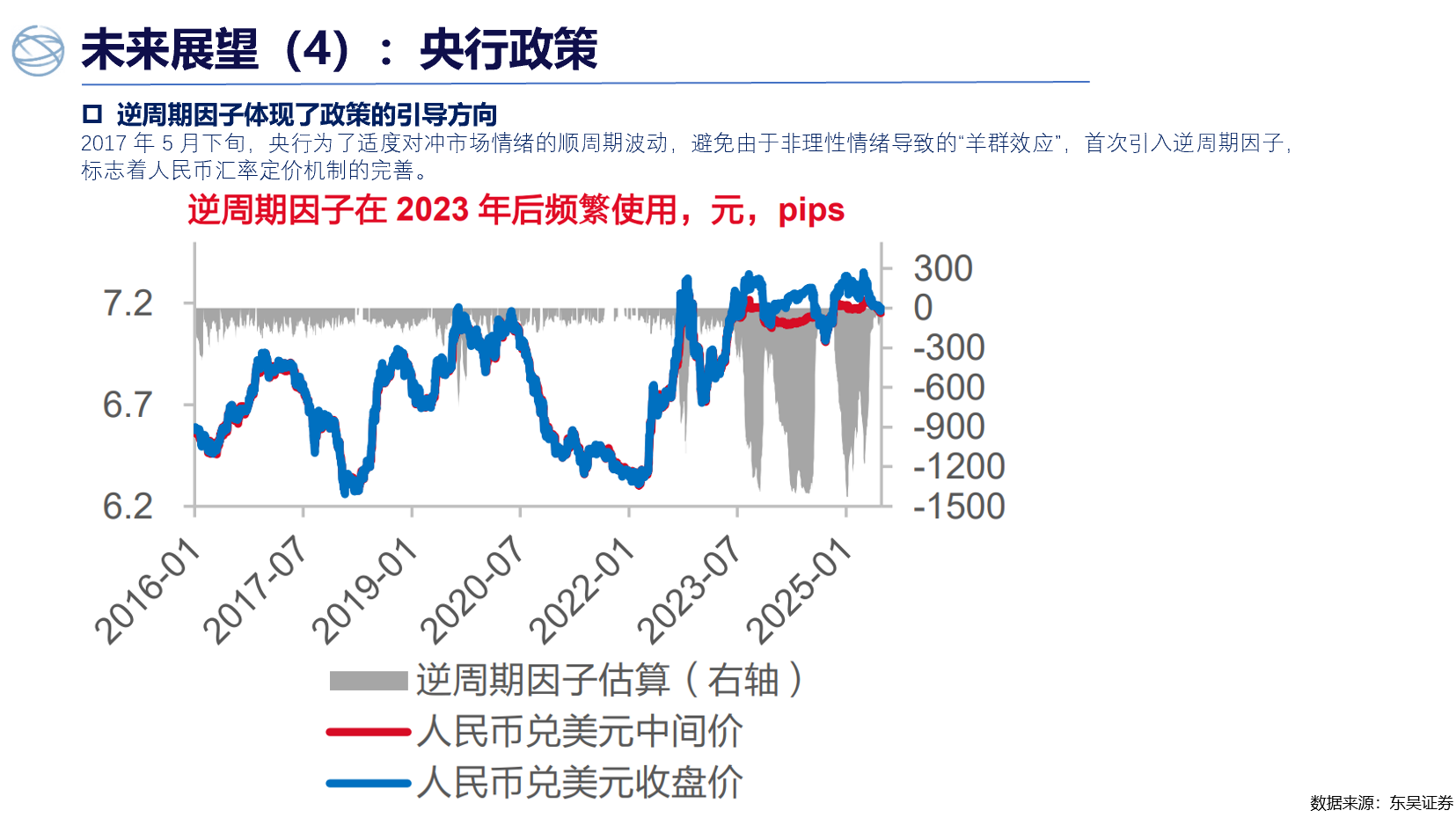

第四个因素,央行的政策一直是非常重要的影响美元人民币汇率的一个因素。人民银行的副行长邹澜近期提到“中国不会寻求通过汇率贬值来获取国际竞争的优势”,而人民币中间价及其形成机制中的逆周期因子在过去几年也一直起到了定海神针般引导预期的作用,合理引导人民币汇率在双向波动的基础上保持基本稳定。

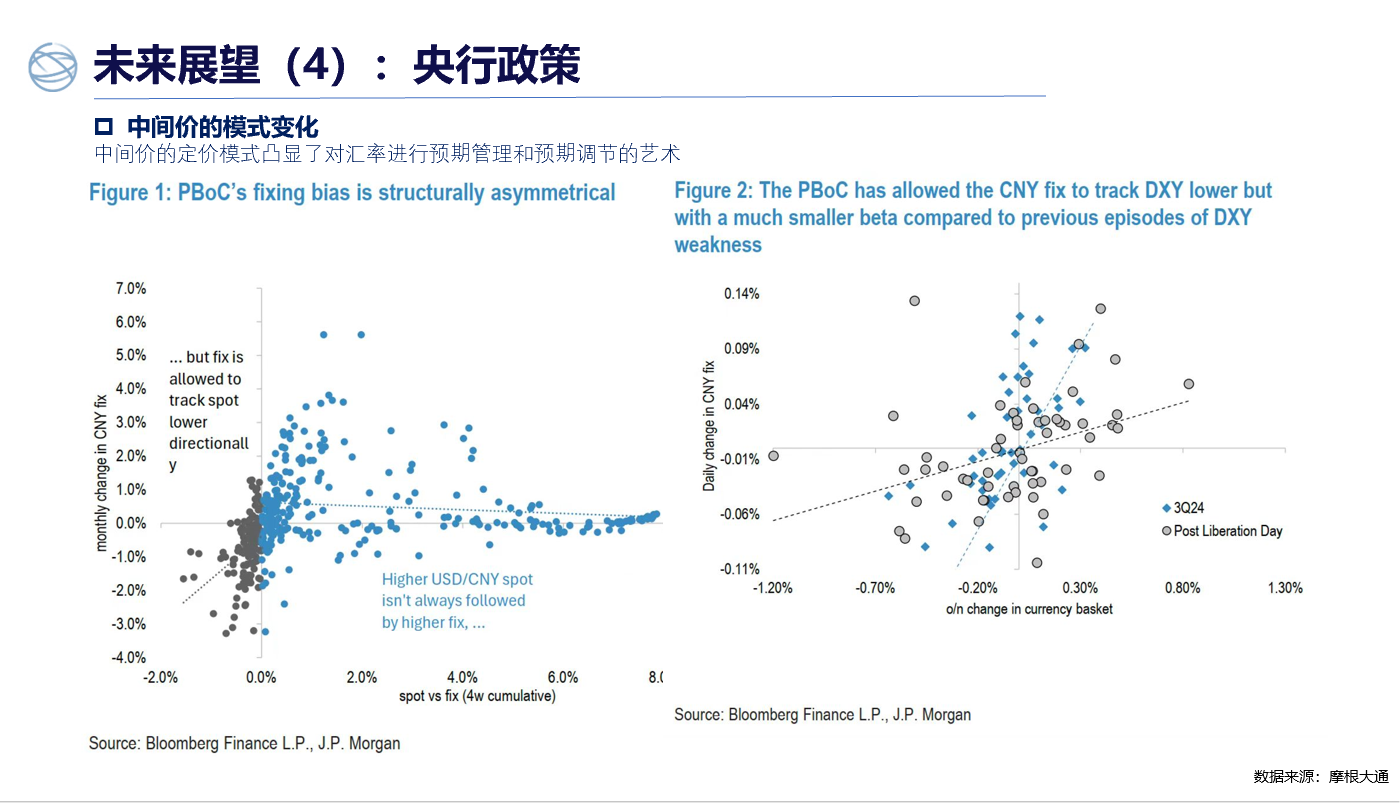

从下图可以看到,今年人民币美元的汇率跟美元指数的贝塔,其实是比过去要小了不少,这其实很好地体现出人民币美元这个汇率的调节机制所发挥的作用。我们整体上认为整个下半年人民币汇率仍然会采取基本上盯住美元的这样的一个方式,人民币汇率可能小幅升值。

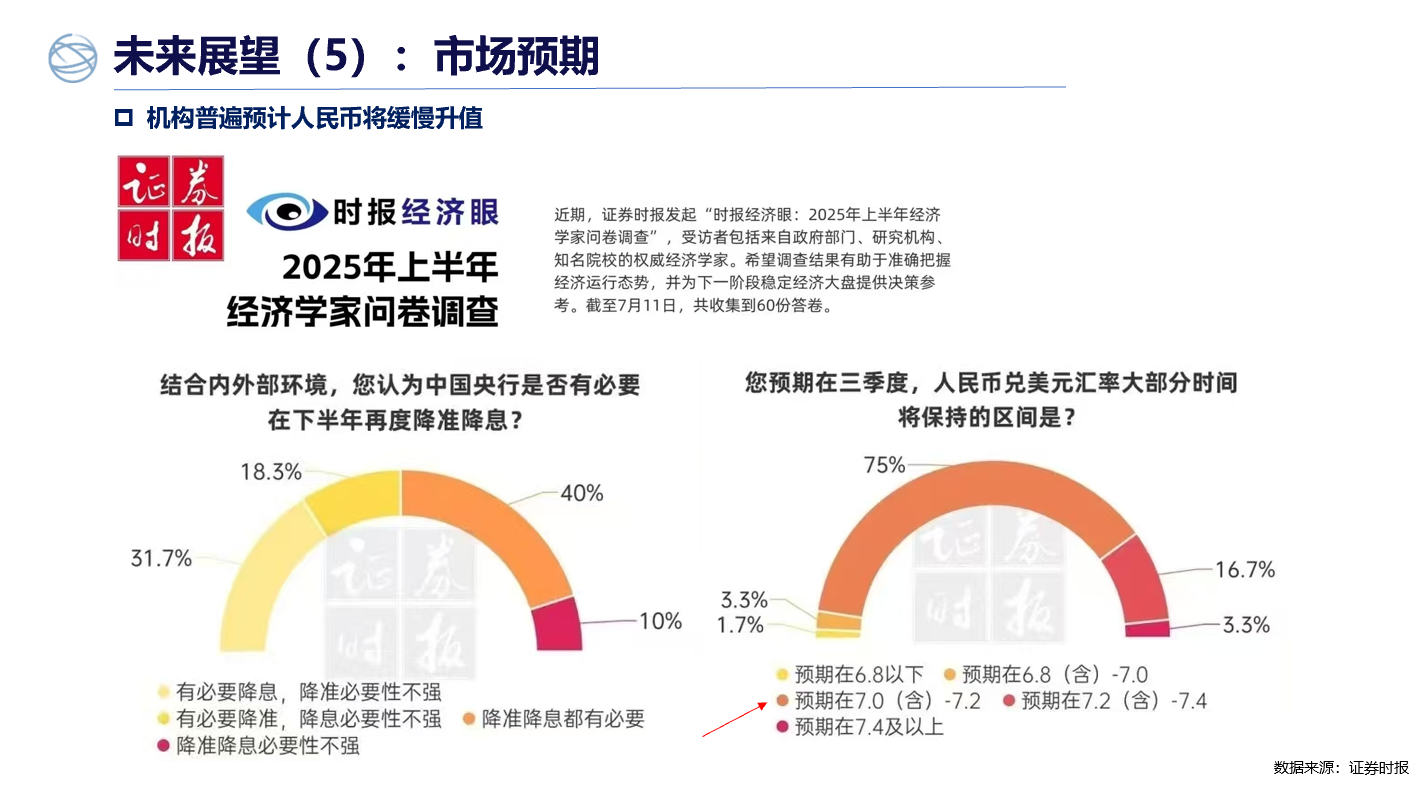

最后一个驱动因素市场预期方面,主流机构的判断是人民币汇率有望小幅升值。以华尔街机构为例,高盛预计未来3个月人民币汇率将升高到7.1,而未来12个月到7.0,摩根士丹利预测未来12个月人民币汇率将升值至7.0,德银预计人民币汇率今年升值到7.0,2026年进一步升值至6.7。

国内机构的预期也是类似的, 近期证券时报发布了一项针对政府部门、研究机构及知名院校的权威经济学家的问卷调查,多数专家(75%)预期在三季度,人民币兑美元汇率大部分时间会保持区间是7.0到7.2之间的幅度。

综上分析,五大驱动因素基本还是指向了人民币美元汇率的升值方向,但预计幅度相对温和,人民币汇率将在双向波动的基础上小幅升值。

四、2025下半年人民币美元汇率走势展望

我们现在认为到2025年年底,美元人民币汇率可能会升值,年底位置回到7.0-7.1之间。然后在2026年,随着中国经济的复苏向好,以及美联储降息推动美元指数贬值,人民币美元汇率或回到2022年的波动中枢,也就是大概在6.8附近的位置。

数据来源:嘉实财富

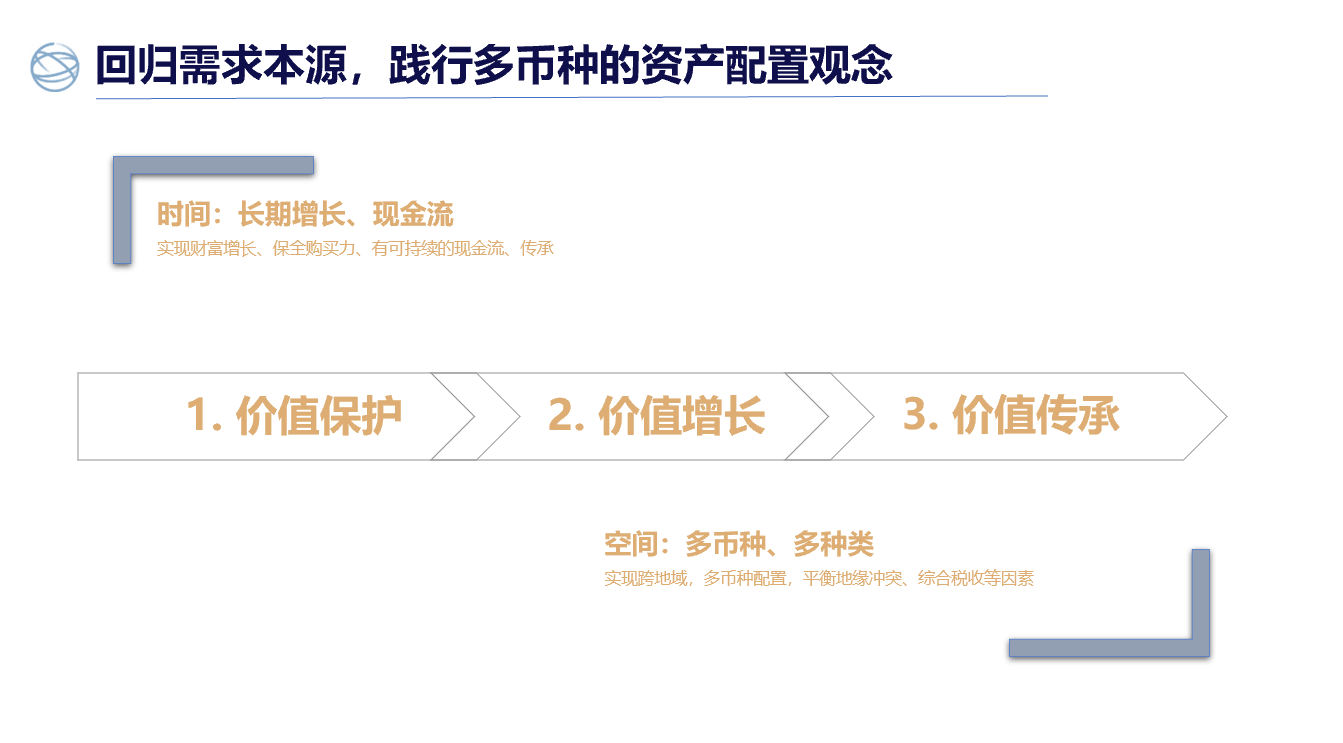

五、回归需求本源,践行多币种的资产配置观念

需要指出的是,对汇率的判断通常都不是目的,而是需要回归需求的本源,从需求端审视汇率的变化对财富管理的实际影响。

例如,对一家外贸企业而言,汇率的因素是一个不确定的扰动项,固然可以根据对汇率的判断去管理结售汇,但一旦判断失误,也可能造成意外的影响,所以采取汇率的套期保值等方式管理外汇敞口,是真正回归需求的一种现实选择,而不是对汇率一定有强观点。

再例如,对账户思维下的投资组合而言,践行全球资产配置的理念,其中一个方面就是需要采取多币种的方式构建组合,此时汇率的变动对组合而言是一种积极的因素,因为汇率的变动本身也是分散投资组合的本币化风险的一种方式。

而对于家庭财富管理来说,其实是时间跟空间维度上的延展。在时间的维度上,我们希望家庭的财富能够长期增长,希望跨期规划好短期和中长期现金流,希望家庭财富能够顺利传承,基业长青;在空间维度上,则是践行一个多资产、多策略、跨地域、多币种的全球资产配置。从币种角度,既要有本土资产,也需要有本币以外的货币计价的资产进行分散化和多元化。我们认为,这才是账户思维下家庭财富管理的应有之义。

数据来源:嘉实财富

重要声明:本文中的信息或所表述的观点并不构成对任何人的投资建议,也没有考虑到接收人特殊的投资目标、财务状况或需求,不应被作为投资决策的依据。载于本文的数据、信息源于市场公开信息或其他本公司认为可信赖的来源,但本公司并不就其准确性或完整性作出明确或隐含的声明或保证。本文转载的第三方报告或资料、信息等,转载内容仅代表该第三方观点,并不代表本公司的立场。本公司不保证本文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告。文中涉及客户需求财富规划示例,提及的增值、生息、保障等仅为基于客户需求进行的概念分类,并非根据风险等级对产品/服务进行划分。分类仅供参考,不同的分类方法得出的结果可能存在差异。不构成任何产品或服务的宣传推介,不构成具体投资建议,亦不代表我司销售范围。市场有风险,投资需谨慎。本公司不保证投资者一定盈利,也不保证最低收益或本金不受损失。投资者应充分考虑其风险承受能力、风险识别能力,谨慎投资.