损害投资者回报的行为和背后的心理因素——投资者回报系列研究报告之现状篇(Ⅰ)

全文12035字,阅读约需20分钟

嘉实财富投资者回报研究中心

在投资者回报系列研究报告的引言篇中我们提到,长期以来行业的一大痛点是投资者回报明显低于基金产品的回报。而据我们观测,造成这一现状的技术原因是来自影响投资者回报的两大要素——时间敏感性和资金敏感性。在本篇现状篇的报告中,我们将把研究聚焦在投资者回报对时间的敏感性上,重点分析那些常见的损害投资者回报的行为因素和心理因素,以及对其投资者回报的影响路径。

一、“拿不住”是伤害投资者

回报的直接表因

试想一下,如果投资人连续持有一只基金的时间等于该只基金的存续时间(且期间没有资金的流入/流出操作),那么投资人的回报自然就等于基金的回报。所以本质上,投资者回报低于基金产品回报可以归结为一个重要原因——拿不住。但是拿不住只是“果”,造成拿不住的“因”却有很多。归纳下来,以下四种情形往往会导致投资者拿不住。

1.短期追高导致“拿不住”

短期追高可以分为两种。一种是受股票市场的连续上涨的诱惑而在市场高点时候买入。市场在经历过一段时间的快速上涨之后,投资者情绪往往非常乐观,相信这种上涨还可持续并带来更为丰厚的回报(属于短期视角下,直接去线性外推的惯性思维),于是就选择买入。

但市场短期快速上涨其实是恰恰是风险累积的过程,在快速上涨之后,往往会面临着回调的风险,也就是我们常说的均值回归。正如格雷厄姆所言,股市短期是投票机,长期是称重机。短期快速上涨之后推升股票估值,此时贸然追高,往往在短期就会出现明显亏损的情况。追高之后的亏损严重打击投资者的信心,之前的乐观情绪冷却和转为悲观,难以坚持,最后割肉离场。

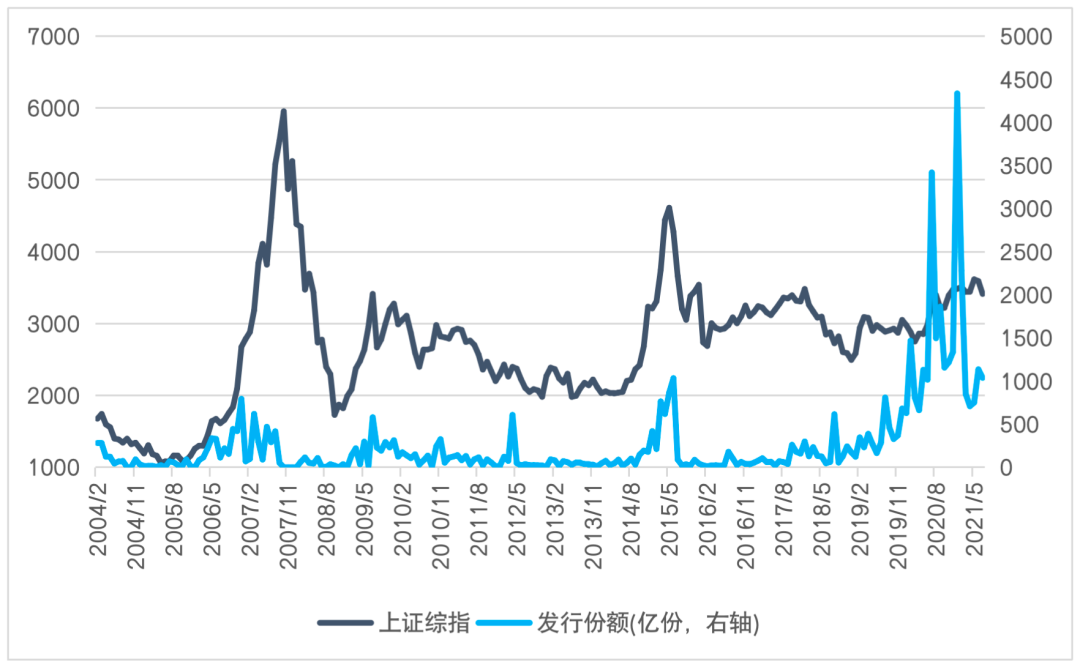

图1展示了公募股票基金发行份额情况和上证综指的走势情况。2004年以来,往往在上证综指快速上涨的阶段,投资者购买公募股票基金的热情也是最高的,公募基金发行的规模也是比较高的,两者呈现非常明显的正相关关系。

图1 公募股票基金市场发行份额数据

数据来源:Wind。公募股票基金包括普通股票基金、偏股混合基金、封闭式股票基金、封闭式偏股混合基金等

另一种短期追高是投资者追高买入热门基金。在整体市场震荡的过程中,市场内部往往出现结构性行情,行业、主题、风格之间分化明显,呈现冰火两重天的景象,部分板块会走向火热。而这会导致部分行业/主题/风格标签明显的基金在特定阶段的表现比其他基金要好非常多。部分投资者在并未完全了解并认可基金经理人的投资理念和风格的前提下,仅凭道听途说或者短期业绩领先就去投资,甚至会把短期业绩较为落后的基金赎回而买入短期业绩领先的基金。

举例来说,图2展示了市场上非常具有代表性的一只基金——诺安成长基金的复权单位净值和基金份额(期末)的走势情况。可以看到,在2020年二季度,由于基金净值上涨幅度较大,基民的净申购份额增长非常明显(从2亿份增长到3.5亿份)。但是在7月中旬之后,该基金的净值出现了明显的回撤,之后保持震荡,一直持续到2021年二季度,而回撤伴随着的是基金的份额大幅的下滑。所以若投资者在2020年二季度末追高买入,然后就面临着基金的一路下跌,直到2021年二季度无法忍受煎熬而赎回基金,则会错失该基金自2021年6月之后的持续上扬行情。

图2 诺安成长基金的净值和份额变化(亿份)

数据来源:Wind

短期业绩最高分位的基金更容易受到投资者的热捧。投资者看到自己持有的基金短期业绩落后,容易产生一种踏空心理,追悔莫及,觉得自己本可以挣到更多的钱,把责任归咎为当前持有的基金业绩相对落后。如果继续持有这只过往业绩“落后”的基金,投资者会担忧自己还将继续踏空。在这种心理作用下,投资者会去追逐短期业绩较好的基金。

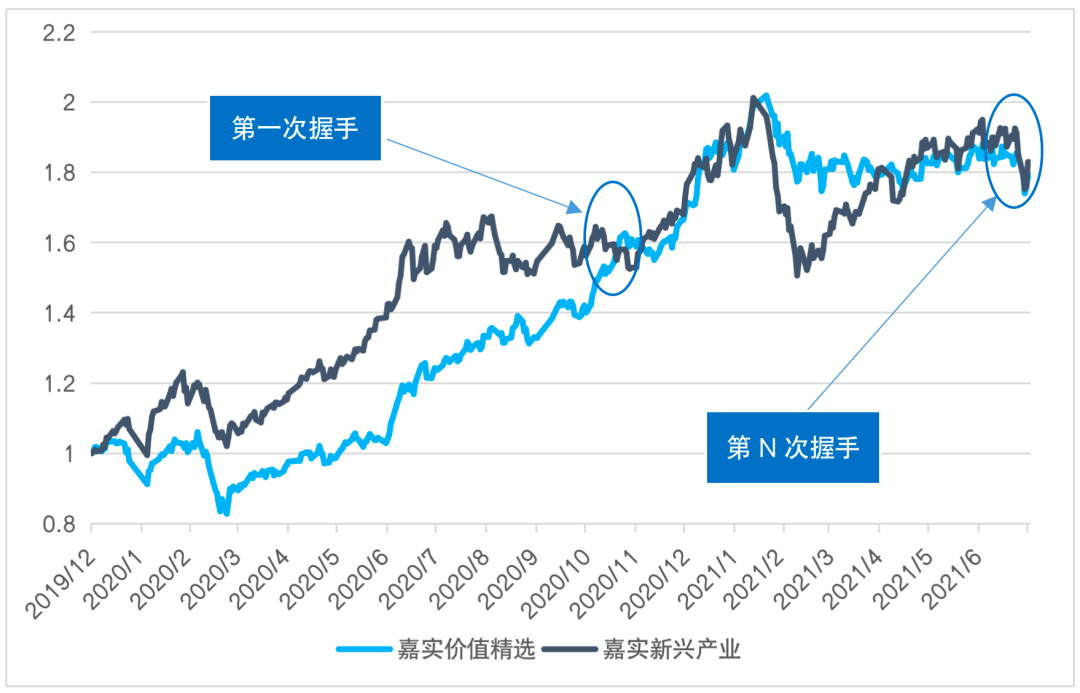

这种追逐往往事与愿违,因为市场的风格会切换,且风格切换的时点以及持续时间很难判断。图3中一只是价值风格基金(嘉实价值精选),一只是成长风格基金(嘉实新兴产业)。自2020年以来,市场风格出现了多次切换,两只基金的净值也呈现交替上升的规律,但无论如何切换,只要拉长时间看最终二只基金的涨幅基本一致。因此如果过于追逐短期业绩较好的那一只基金,频繁调换,则很有可能是追高买入业绩较好的基金,买入后不久就在市场风格切换时出现亏损,亏损之后卖出又去追业绩更好的另一只基金。如此循环往复,投资基金的回报并不理想。

更严重的是,过度追逐市场热点存在较大的回撤风险。市场短期往往会有情绪高涨的因素出现脱离基本面的上涨过多。此时买入很可能出现较大回撤的风险。一旦风险发生,比如短期回撤20%,投资者的买入体验不佳并出现明显浮亏。此时如果投资者对波动的理解不成熟,很容易作出赎回的决定。例如,在我们日常接触的投资者中不乏其人,他们坚定的认为自己应在2020年初买入嘉实新兴产业,而在2020年中切换为嘉实价值精选,在市场风格切换之间,左右逢源。但事实往往并非如此,投资者的操作有可能恰恰相反,在年初持有嘉实价值精选一段时间发现净值落后之后,感到踏空的失落,随即选择在成长风格估值提升最快的7月切换到了另一只嘉实新兴产业基金上。可不知,这个切换的举动带来是另一次无奈的踏空。自2020年7月起到11月底,嘉实价值精选上涨52.7%,而嘉实新兴产业仅上涨7.4%。

图3 两只不同风格基金的数次握手

数据来源:Wind,嘉实财富。统计区间为2010年6月13日-2021年7月30日

2.亏损赎回、回本就赎回等导致“拿不住”

市场短期波动非常正常。买入基金后,很难确保下个月,甚至下一年就能挣钱。事实上,基金的回报在短期具有较多的不确定性(而在长期则不然)。

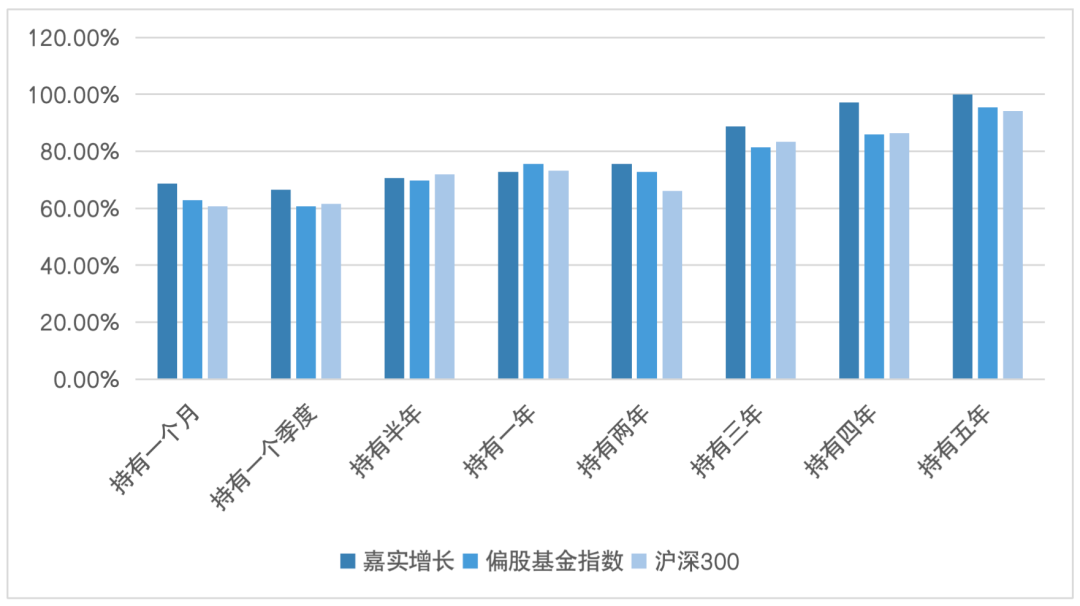

图4展示了如果滚动持有不同时间,投资者回报正收益概率的情况。从统计结果看,如果持有一个月,那么持有期取得正收益的概率大概是60%,随着持有时间的拉长,正收益的概率也相应提升。但是很多基金投资者,尤其是刚入市不久,对股票市场的波动了解不深,多少还是会有马上就能挣钱的心理预期。投资者投资基金的主要目标是为了获取回报,但买入基金短期亏损的情况十分常见,亏损会让人产生痛苦和悲观预期,进而影响投资者的基金投资行为。

图4 持有不同股票资产的正收益概率

数据来源:Wind,嘉实财富。统计区间为2010年6月13日-2021年7月30日

亏损就卖出是一种损害投资者长期回报的行为。当持有一段时间后,投资者并没有获得收益反而是亏损,那么投资者就可能会担忧,怀疑继续持有是否能扭亏为盈,甚至获得更好的回报。亏损并不令人愉快,在一定时间内,亏损如果不能及时修复,投资者可能会选择卖出,最终这笔投资以亏损结束。对于亏损的厌恶还可能会出现一种极端情形,底部卖出。前期的较小幅度的亏损投资者可能能够承受,但随着亏损的持续时间较长,或者亏损的幅度变大,投资者继续坚定持有的耐心就逐步耗散。所以有可能出现在市场底部的时候卖出的情况。市场底部的卖出对于投资者长期投资回报而言是非常可惜的。

还有一些投资者也厌恶亏损,但也不喜欢亏损赎回。当持有基金发生亏损,虽然不舒服但也不会赎回,但只要基金回本就赎回。

投资基金要挣钱,获得较好的回报是需要时间的。亏损就赎回,亏损一段时间后回本就赎回都是损害持有基金的时间的行为,造成了投资对时间的敏感性问题,也多数时候损害了投资者的长期回报。

3.“落袋为安”心理导致“拿不住”

很多投资者有一种“畏高”的心理,基金收益达到一定幅度就会去全部赎回或者赎回一部分,甚至有些投资者只要基金收益超过10%就卖出。期待市场下一次市场大跌再买入。但大跌是否会到来,什么时候会到来是不可预知的。但往往反而会出现这种情况,基金收益率达到了10%之后,市场还会继续上涨很多,后面的基金收益率可能还有50%。所以过早的卖出也会损害投资者的投资回报。最需要担忧的是,投资者因为过早的卖出而产生的后悔心理最后在市场最热的时候重新买入,此时面临的亏损风险非常高。

4、热衷于“择时”而导致“拿不住”,甚至衍生出更风险的投资行为

最理想的交易是下跌时买入,上涨时卖出,但是实操起来非常困难。即使是专业的交易员也无法做到精准择时,许多盈利的交易员在交易中甚至不做择时。

市场的涨跌很难预测,预测底部和顶部的位置同样很难。择时的出发点有很多,一种是基于宏观经济、货币政策等指标;一种就是单纯的依靠对股票市场的朴素判断,比如涨多了会跌,跌多了会涨。从原则上,我们不建议普通投资者择时。因为对普通投资者来说,择时的胜率比较低。除非遇上大的系统性风险,此时择时是有价值的以外,大多数时候择时是损害投资者回报的。因为卖出之后,可能股票市场之后就创新高了,你这个时候是继续买还是不买?

少数择时成功的交易会给投资者带来更多的自信,这会鼓励他在后续投资中增强择时的信心。但择时的本质上是一个胜率比较低的事情。投资者敢于择时是建立在过去市场的周期规律基础上的。但是市场的周期的幅度和持续时间往往都是变化的。

择时更严重的危害在于,择时一旦在起点失败,往往会衍生其他对投资者回报损害更大的投资行为。数学中有马尔可夫过程的概念,即一个系统的状态转换过程中第N次转换获得的状态仅决定于前一次(N-1次)的结果。对于投资者来说,一旦开始了择时的赌局,结果可能是一连串的灾难。

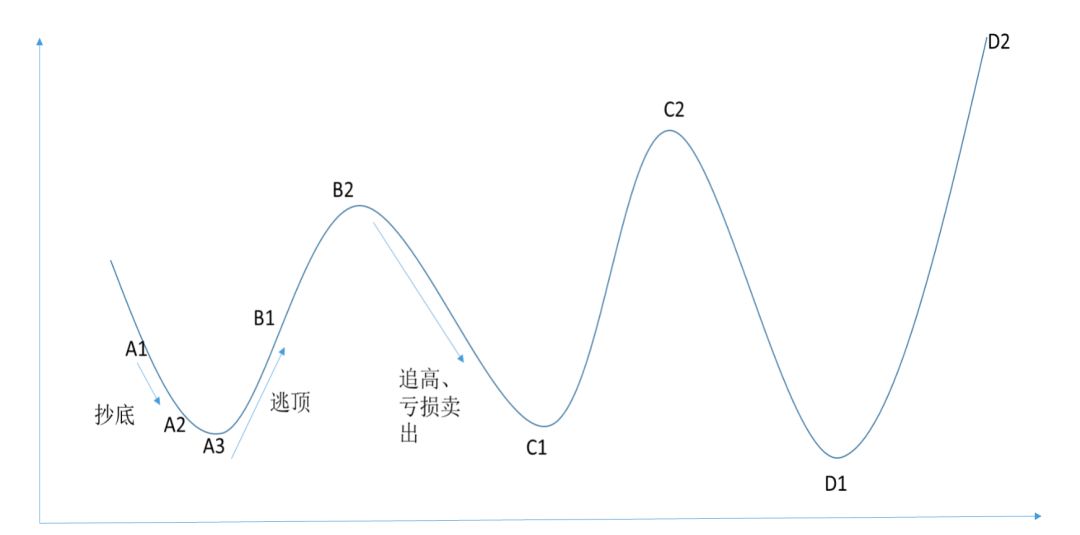

比如图3中,投资者可能认为A1是底部了,于是买入,但是市场可能还会继续下跌,真正的底部可能是A3。但投资者因为抄底失败,造成了一定的亏损。由于厌恶亏损的心理影响,很可能在A2的位置卖掉,最终以亏损卖出结束此次抄底之行。而更可惜的是,A2已经处于底部区域。市场的反弹随时都有可能到来,但投资者由于对底部和顶部的过于执着,而选择赎回。

同样的,逃顶不仅造成失去潜在的后续收益,还会衍生出更具危险性的投资行为。比如图3中,投资者A3买入,自己认为B1到顶,选择卖出。该投资行为获得了一定收益。但是市场的顶部可能是B2,投资者在B1卖出后,市场的后续涨幅还十分可观,考虑复利的情况,事实上后续上涨对投资者收益的增厚是很大的。这样,投资者的逃顶行为会损失后续收益。更危险的是,如果投资者又经受不住B1B2市场上涨的诱惑,在前期上涨的诱惑下,选择买入。此时买入很可能买在B2点。买入后,很快市场出现下跌,投资者逃顶失败,遭受更大的损失。

图3 基金投资的几种行为

简单总结一下,投资者“拿不住”,即持有时间较短的行为主要表现形式,如下表所示:

表1 常见损害投资者长期回报的行为

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

市场是波动的,但长期看一个健康的权益市场的总体大方向通常是向上的,与其在时间维度上孜孜以求,冀图通过时间敏感性角度去博弈战胜市场回报,是小概率和不智的做法。

二、投资者行为背后的投资者

心理范式

我们在上文总结了,造成投资者回报低于基金回报的直接原因是“拿不住”而导致的投资资金流的时间敏感性。

投资者没有“拿住”,即没有长期持有,背后和多种投资行为是有直接关系的。总结下来,追高、择时、追涨杀跌、亏损卖出、回本卖出等行为都是投资者没有拿住的主要表征。而出现这些投资行为,同背后的投资者心理是密不可分的。投资者心理的背后既有人性的问题,也有投资者对市场的认知的问题。

对于很多普通投资者,由于缺乏系统的训练,对于股票市场的波动的理解容易受价格波动本身的影响。很多投资者认为,股票具有价值与否完全与股票近期上涨的情况挂钩。股票或者股票市场近期上涨很好,那么这只股票具有投资价值。否则股票或者股票市场不具备投资价值。

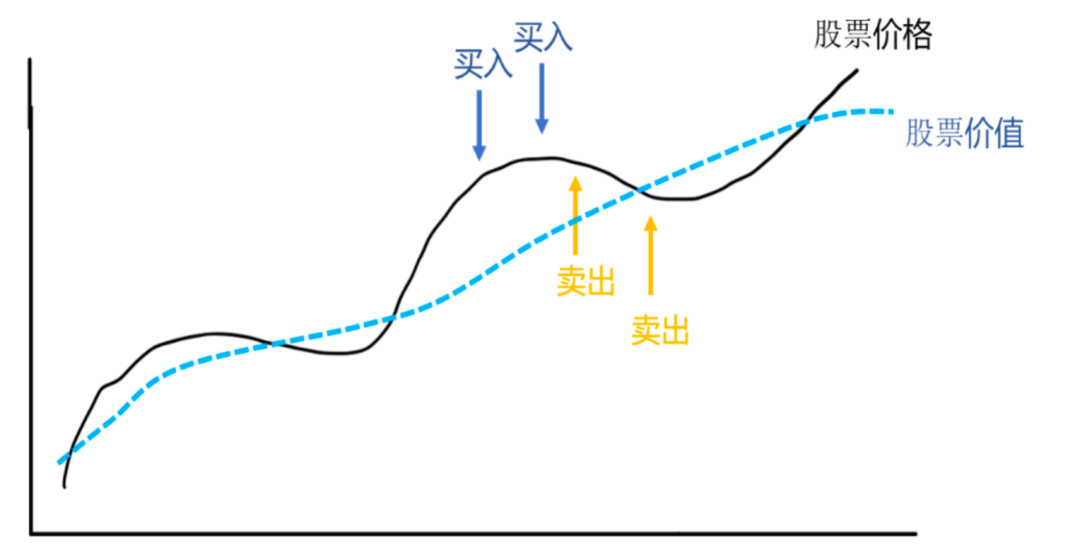

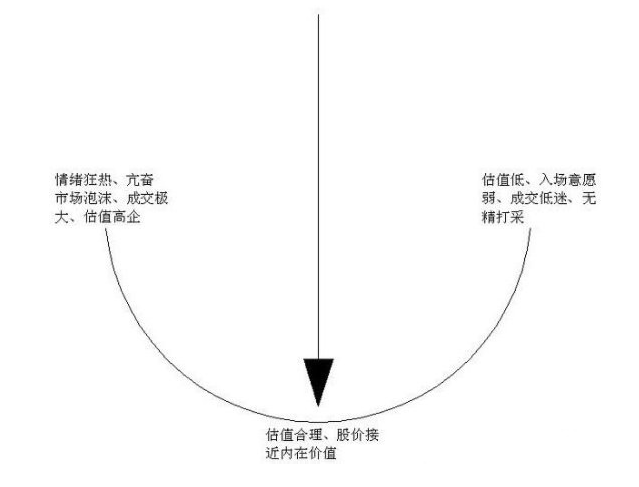

图4 股票价格与股票价值

注:不同流派对股票价值的判断是不同的。我们信奉价值投资,股票价值和价格的区分是基于价值投资理念出发的。

如果投资者对于股票价值的判断只看股票上涨的情况,则很容易陷入追涨杀跌的境地。在股票市场上涨到引起了投资者关注的时候买入,在股票价格下跌的时候卖出。类似的投资行为完全可能在基金投资上出现。在基金连续上涨的时候买入,在基金业绩落后的时候卖出。

由于对股票市场波动、价格和价值的关系、与宏观经济的关系的理解是需要专业系统的知识积淀,所以在缺乏专业系统的学习的情况下,投资者的多重心理因素会放大不合理认知对于投资者行为的影响,进而损害投资者长期投资回报。

在这一部分,我们将重点梳理总结,常见的投资者心理对投资行为的影响,以及和投资者长期回报的关系。

一个投资行为背后可能是多个投资心理同时发生作用。采用一对一的方法可能很难成功。所以,我们从行为出发,讨论损害投资者长期回报的常见投资行为背后的心理因素,这些心理因素是多种的、综合的、复杂的。

1.投资者追高背后的心理

投资者追高可能是造成投资者回报弱于基金回报的最主要原因。因为追高会造成连锁反应。从长期来看,股票市场通常是在波动中上行,投资于股票市场的基金也是如此。那么短期市场的连续上涨往往意味着后期回调的风险在集聚。短期的追高很容易让投资者刚买进去就承担亏损。一旦亏损幅度较大,投资者很容易割肉离场,投资效果不佳。如此循环往复,经常在高点买入,低点卖出,长期下来,基金投资的回报可能还是负的。所以,有必要对追高的心理和情形展开详细的分析。

(1)防踏空心理(FOMO)与追高

基金投资经验不足的投资者,在市场连续上涨的冲击下,会担忧市场可能出现一次牛市,如果没有买入的话,就出现踏空。踏空造成的痛苦可能比亏损还大。这是投资者经不住市场上涨的冲击而被迫追高的主要心理因素(俗称的逼空行情)。踏空会产生一种心理,这个心理本质上是一种类似于芒格所说的,剥夺超级反应倾向。踏空造成痛苦是源于投资者会有一种假设,假设自己是本来可以拥有这个牛市的,但实际却没有。就好像,如果一个人看中了某样自己非常渴望的东西,而这样东西却在最后一刻飞走了,那么他的反应就会像这件东西他已经拥有了很久却突然被夺走一样。这种心理作用下,如果市场继续上涨,那么投资者还会产生焦虑,害怕继续踏空。在这些心理因素共同作用的下,投资者可能抱着宁可出现回调也不能错过牛市的心理追高。近年来,针对这种情形,海外还专门发明了一个新词来形容,“FOMO”(Fear of Missing Out的缩写),意思就是害怕错过。

(2)后悔厌恶心理(Regret Aversion)与追高

“后悔厌恶”的心理也会导致投资者追高。典型情形为,一个自己一直关注的,或者曾经投资过的,不论是亏了,还是获取了收益,只是因为自己没有买入或者是卖出了,而错过了某只标的的后续涨幅而感到十分的后悔和懊恼。

后悔是我们生活中的常见情绪,后悔只有在主观上有认识的情况下才会发生。后悔令人痛苦并不仅仅在于情绪的本身,更在于后悔是我们的一种自我惩罚。当后悔情绪产生时,我们总会惦记着过去的种种,会不停地假设如果过去做了某事或者不做某事,现在又会有怎样的不同更好结果。在反复的思虑当中,遗憾、抱怨、懊恼的消极情绪也就随之产生了。

投资心理学中的后悔厌恶指的是指对过去的“错误”投资决策,所感受到的痛苦与懊恼等不良情绪体验。“错误”在这里需要带有双引号,因为股市的即时反馈机制,即便是最终结果正确的决策,也会在过程中遇到波折,投资者放弃了结果正确的投资决策执行,也会产生与彻头彻尾决策错误一样的后悔情绪。后悔厌恶情绪是如此地常见,以至于每一位投资者都注定会遇到。

在基金投资的过程中,是否有过这样的体验?回首往事,自己遗憾没有买入某一只大牛基;回顾行情,在高点时为什么没有卖出;即便是不怎么犯错的投资者,也有时会感叹,自己在比较之间,没能做出更好的基金投资选择。后悔厌恶情绪具有不少的危害,认识后悔本身可有助于我们减少后悔情绪的产生,毕竟我们是可以努力做到自己情绪的主人。

后悔厌恶会严重干扰投资者的投资,后悔厌恶可以触发一系列的投资心理误区。后悔厌恶和防踏空也有千丝万缕的关系。在牛市当中,为了避免自己错过上涨的机会而产生后悔的情绪,投资者往往会不管不顾市场的疯狂,无视隐含的本金永久性损失风险。

在后悔厌恶的心理作用下,尽管面临的市场环境已经发生了根本性的变化,但投资者也往往倾向于纠正过去的错误,来弥补过去的后悔。比如自己卖飞了的基金,或者没有买但涨了很多的基金,为了纠正错误而继续买入,或者是稍微有些回调就买入。但这种买入往往会面临着较高的回调的风险。

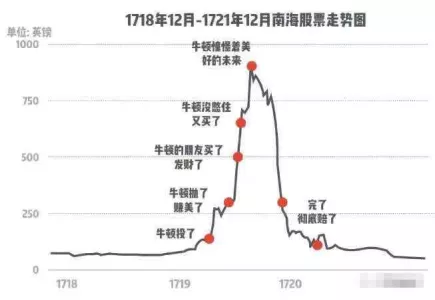

最经典的案例之一是著名的物理学家、鼎鼎大名的牛顿投资英国南海股票的过程。在他投资了南海公司近3500英镑后,三个月赚了本金的一倍,于是果断卖出,但看到南海公司的股票仍在大涨,他将自己10年的收入全部砸了进去,但却不知自己买在了高点,最后这笔投资亏损了20000英镑。牛顿事后感叹说:“我能算准天体运行的轨迹,但算不出人类的疯狂”(I can calculate the motions of heavenly bodies, but not the madness of people)。

图5 牛顿关于股市的名言

图6 牛顿再次买入南海股票而遭遇泡沫破灭

2.亏损厌恶(Loss Aversion)和投资者行为

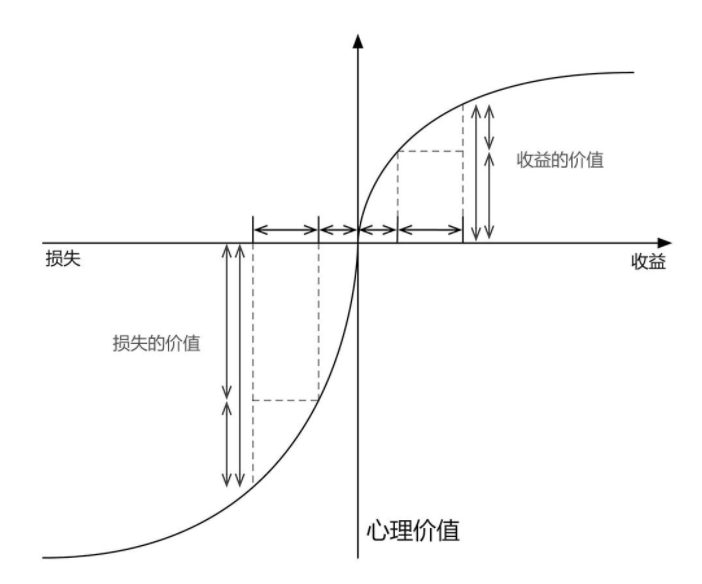

任何人都厌恶亏损,当出现亏损的时候,人们会感到痛苦,想摆脱这种痛苦最好的办法是卖出。因为卖出那一刻,痛苦不再增加了。正是因为人们有厌恶亏损的心理,所以当出现亏损的时候,容易拿不住。厌恶亏损在心理学中有一个专门的理论来描述人们这一心理。该理论被称为“前景理论”。厌恶损失是指投资者认为同一单位投资损失带来的痛苦远大于同一单位投资收益带来的满足感。正如下图所示,这种心态是不对称的。

处置效应(Disposition Effect)可以被认为是由厌恶损失的心理导致的结果:当预期回报为正时,为确保收益,投资者倾向于小风险的投资,当预期回报为负时,为避免损失,投资者倾向于大风险的投资。有一组著名的对照试验。在实验一和实验二中,志愿者分别有两个选项:实验一A选项:50% 概率拿到100元,50% 概率没钱拿;实验一B选项:100% 概率拿到50元;实验二C选项:50% 概率拿到100元,50% 概率失去50;实验二D选项:100% 概率拿到50元。结果显示,实验一中选A的比例远高于实验二中选C的概率,这正是因为人们厌恶风险,所以在面对选项C时人们变得保守。

图7 同等单位的亏损对人的效用造成的冲击大于盈利

厌恶损失的心理一旦和投资者的悲观预期相互作用一起,很容易促发投资者做出损害投资回报的决策。厌恶亏损还可以很好地解释,为什么每逢熊市刚离开,总有投资者在牛市周期的开端赎回基金。因为他们害怕熊市再次返回而让自己再次陷入亏损的痛苦体验当中。事实上,在底部割肉,亏损时卖出,“落袋为安”等投资行为背后都有厌恶亏损心理的影子。

3.过度自信(Over Confidence)

追涨杀跌,逃顶抄底,频繁交易等行为背后都有过度自信的因素。过度自信通常表现为人们高估自己的决策力和判断力,忽略客观形势变化造成决策失误的可能性。或者表现为高估私人信息,低估公开信息。投资者会因自己的偶然性成功而高估自己的投资能力。

过度自信似乎与生俱来。有一个这样的例子,如果做一个问卷,问大家的驾驶水平,超过80%的人认为自己的驾驶水平在平均水平之上。另一个著名的案例是,国外在一项对600名基金经理的调研中,有74%的人认为自己比别的基金经理更好(远远超过50%)。当然,上面两个例子都是不可能的,否则中位数的概念就失去意义了。

这说明,过度自信的现象是广泛存在的。因为过度自信的存在,投资者倾向于认为,自己对市场的判断是正确的。择时操作背后往往有过度自信的心理因素。尤其是经历过几次成功之后,投资者会对自己的择时能力建立更强的信心。而过去的几次成功其实也有可能仅仅是运气。行为经济学中有控制错觉(illusion of control)的概念,即当交易者连续盈利后产生的一种错觉,认为他的交易系统或者策略真正发现了别人没有发现的市场内在运行规律,所以认为市场走势尽在掌握,随后交易者容易出现不顾风险控制、干预策略、盲目加仓等行动,从而与本愿完全相反,意图“控制”的人最终是“失控”的!

世界上没有那么多的天选之子!切勿过度自信!

4.贪婪心理(Greedy)对投资者行为的影响

广大投资者经常会出现这样的懊恼。这只基金涨了40%,等到它涨到50%我肯定卖。但很可能再也没有机会涨到50%。买入的决策也有类似的情形,经常有投资者表示,市场现在已经有投资价值了,只要跌到2900点,我就坚定的买入。但市场在很长一段时间都没有出现2900了。因为纠结卖到更高一点,或者买到更低一点而错过投资机会的投资者不在少数。我们姑且把这个心理称之为“贪婪”心理吧。资本市场会出现持续的上涨,或者持久的熊市。背后当然有基本面因素的促发,但往往也是投资者贪婪心理的推波助澜。

橡树资本的创始人霍华德马克斯在其《周期》一书中表示,投资者心态很少能维持在平衡位置,就像一个钟摆。投资者情绪处于两极的时间长,中间的时间短;摆上两极的速度慢,人们的疯狂持久,但摆回终点的速度快,人们的理性转瞬即逝。

贪婪的心理导致错失机会。当市场下跌5%的时候,本来已经是可以买的。但是投资者希望再跌跌就更好了,而放弃了这次买入的时机。当市场上涨了5%的时候,市场依然是长期看好,但投资者觉得贵了,希望等下跌的时候再买入。但是市场可能会继续上涨。最终投资者防止踏空的心理会接棒贪婪的心理促使投资者以更高的成本买入。

图8 投资者情绪钟摆

5.回本赎回与心理账户(Mental Account)、锚定效应(Anchoring Effect)以及沉没成本效应(Sunk Cost Effect)

很多投资者存在这样的心理,某只基金亏钱了,我就是不卖,一定要等到它回本了我才卖。当然,如果这个决策是基于对基金进行全面分析之后得到的结论,这样做无可厚非。但是很多时候,只是因为我们厌恶亏损,不愿意将基金投资的浮亏变为真实的亏损,而忍受业绩较为落后的基金长期留在账户内。

投资者对本金的安全的追求如此看重背后是有心理账户偏差的因素。心理账户也是心理偏差中很重要的一种,人们根据钱的来源不同,将其规划为不同目的的账户。一般对不同心理账户分类的依据有:根据收入来源不同,根据收入多少不同,或根据收入时段不同,且不同账户之间不能互相填补。比如一个人每月有两万的工资收入,他会将这两万用于日常吃饭或者买生活用品的开销。但如果他中了两万块钱的彩票,他可能会用这两万买一些平时舍不得买的奢侈品。同样是两万块钱,之所以会用不同的心态对待,是因为投资者把它们分在了两个不同的心理账户中,彩票在“意外之财”账户中而工资在日常的“勤劳致富”账户中。在基金投资过程中,投资者会把从基金中挣到的钱和本金区别看待。比如某投资者投资100万,挣了100万 ,他会把本金的100万和收益的100万区别对待。当市场持续回调的时候,比如账户从200万下降到150万,投资者会认为,损失的50万损失的是盈利的部分,本金仍然是安全的,所以感受到的痛苦是有限的。但如果继续下跌,盈利的100万快没有,马上就要损失到本金的时候,投资者的痛苦会快速加大,此时最容易发生赎回卖出的决策。

沉没成本效应会限制投资者卖出大概率已经没有投资价值的基金。由于投资者厌恶亏损,所以不愿意卖出。即使该基金可能没有投资价值的时候,让投资者由浮亏变为真实亏损也是非常困难。这种行为就和沉没成本效益有关。沉没成本效应强调的是金钱及物质成本对于后续决策的影响。人们因不舍得已经无法挽回的成本投入而通过非理性的行为避免损失带来的伤害。股市中的沉没成本是指已经投入的钱,很多投资者选择先用小仓位买入,发现被套住了之后就开始连续补仓,越补越多,直到所有的钱被投进去,而这一切只是因为那最开始一小部分被套住的仓位。实际上投资者应该根据股市大行情,未来发展趋势等因素决定买还是卖。沉没成本与决策应该是不相关的。

有些投资者,为了回本,不断补仓,最终损失越大。除了上面提到的投资者把钱分为不同的心理账户的情形之外,有些投资者还会受过去净值(股票价值)的影响,认为基金的净值总是能回到过去的某个位置。当基金出现亏损的时候,在没有认真分析该基金投资价值的情况下,不断补仓,最终可能会出现更大的亏损。这就是心理学常见的锚定效应。锚定效应是指当人们需要对某个事物做估测时,会将某些特定数值(即所谓的“锚”)作为参考值来预测未来值(但锚的产生所依赖的初始信息其实可能与决策毫无关联),在股票市场中,可以将特定数值理解为股票的初始价格,因为锚定效应的存在,即使后来价格发生变化,投资者并不能及时更新心理价位,从而导致投资失败。比如某只股票价格一路下跌,未来发展趋势也不被看好,但投资者始终抱着它会回到初始价格的心理,选择一直持有而不是及时止损。例如,投资者在4900点的时候舍不得卖,因为前两天看到了5100点的价格,想等到5100点再卖,但事实上股价再也没有回到5100点而是持续下跌。

沉没成本效应也好,还是不断补仓也好,实际上是忽视了一个投资的重要成本,即 “机会成本”。如果持有的是业绩较差的基金,在我们不愿意卖出而继续持有的过程中,有更好的基金在涨,甚至涨的更多。因为继续持有业绩欠佳的基金而错失了买入绩优基金造成的损失就是机会成本。所以为了回本的多数操作也是造成投资者投资回报不佳的重要因素。

三、总结:投资者不合理的投资行为

是需要且可以被引导的

投资者回报不及基金产品回报的直接体现为“拿不住”。多种投资行为会造成投资者“拿不住”,很难做到长期持有,各种“拿不住”的行为导致投资者回报与时间节点高度敏感,从而与基金产品收益相偏离。

这些行为的背后既有认知因素,也有投资者的心理因素。二者会共同作用共同影响投资者的投资决策行为。诺贝尔经济学奖得主、“行为经济学之父”卡尼曼指出,投资者的糟糕决策很多情形下是受到了“噪声”的影响,噪声造成了决策的“不一致性”,噪声是随机的,但也是致命的,可以通过重塑决策框架来进行补救。

☛ 卡尼曼在其《噪声:人类判断缺陷》(Noise:A Flaw in Human Judgment)一书中,对噪声的原因及对决策的影响等方面都进行了较为详细的阐述。

不论是认知因素,还是投资者心理中人性的“弱点”,我们在投资者教育的实践中都有成熟方案可以引导或使得其负面影响得以缓解。例如,我们在实践中可以一定程度上利用投资者想要证明自己的心理,引导投资者在某位优秀管理人发行基金的净值低于1时买入,这样长期就获得了一种持有期收益总能战胜该只基金业绩的快感。例如,如能引导投资者在基金净值下跌到0.9元时买入并且持有,那么当该只基金的净值上涨到1.3元时,该投资人的持有收益就是44%,高于该只基金成立以来的产品回报30%。这种快感会持续很长时间,每次查看基金净值时,投资者都会意识到他的持有收益是该只基金回报的1.1倍。

我们可以通过传递更加科学合理的对股票基金投资的认知给投资者,通过传递科学合理的投资方法可以降低投资者心理对投资行为的影响。在我们系列报告后续的对策篇中,将从多个角度来对此进行分析和研究。